27

2024-02京杭大运河是世界上里程最长、工程最大的古代运河,也是最古老的运河之一,与长城、新疆坎儿井并称为中国古代的三项伟大工程,并使用至今,是中国古代劳动人民创造的一项伟大工程,是中国文化地位的象征之一。

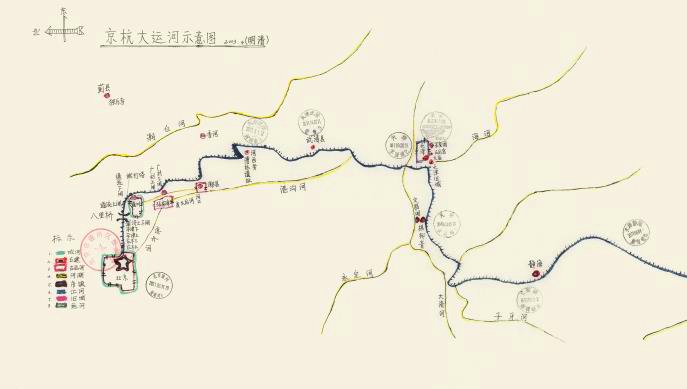

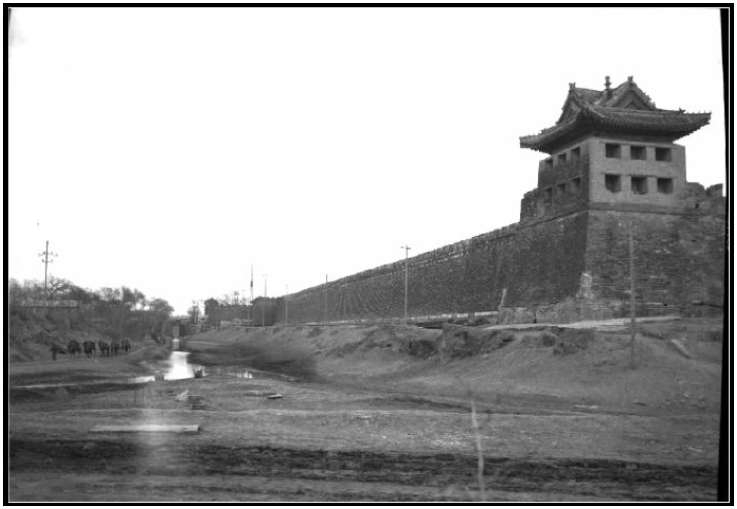

图为京杭大运河——北京段

编者按:

大运河对北京城有举足轻重的地位,历史上有“北京城是漂来的”说法,由北京大运河翰林文化开发中心策划出版的《漂来的北京城》曾有详细的运河历史故事记载。作为沟通中国南北的交通主干,大运河向京城输送着所需的物料,可以说“没有老运河,就没有老北京”,同时,运河也孕育了沿线的众多名城古镇。今天带您走进老运河、老北京,新故事之“西便门”。

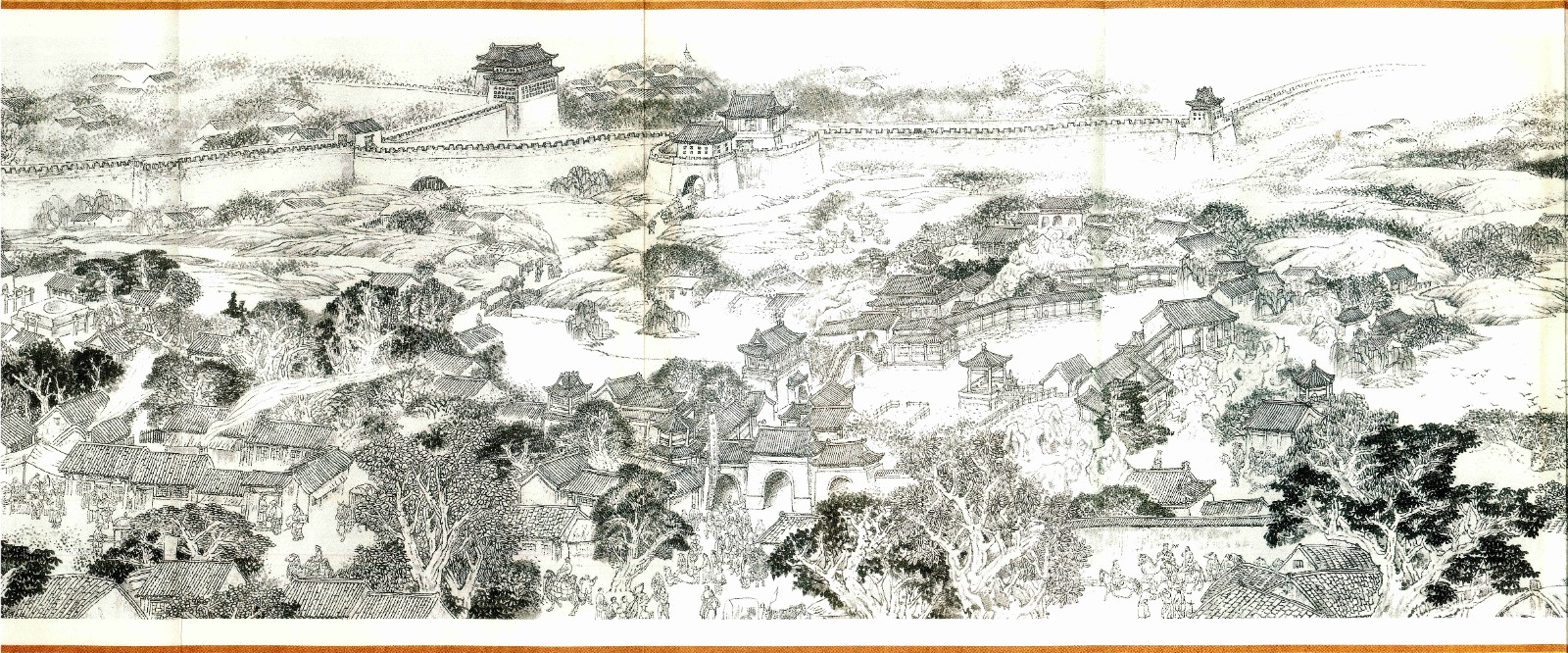

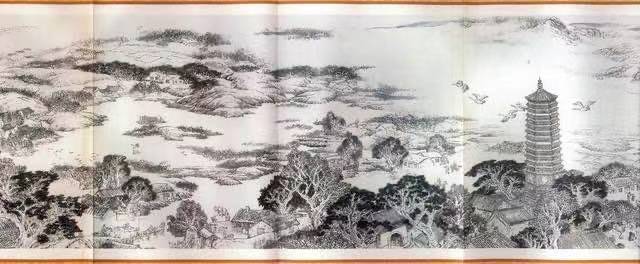

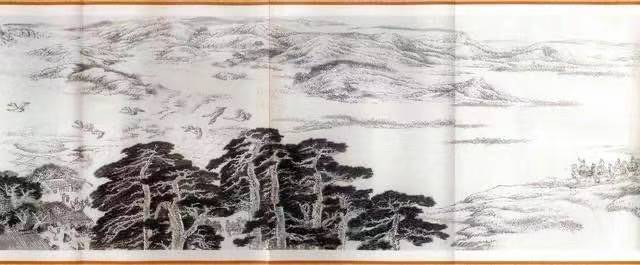

《重游运河图》部分节选一

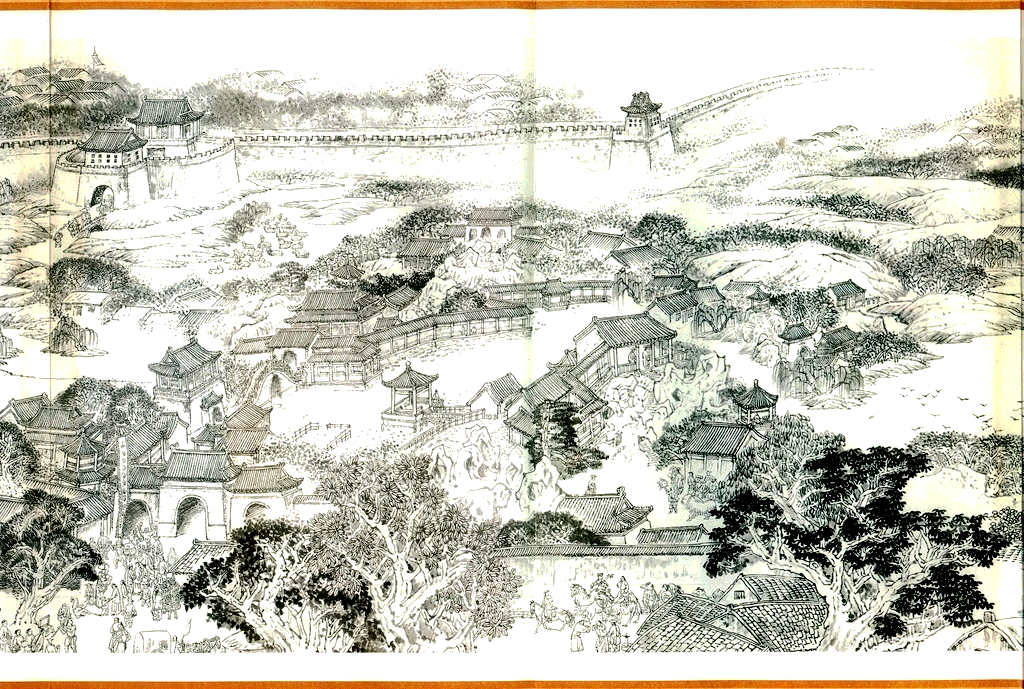

《重游运河图》部分节选二

西便门——北京存留不多的一段明城墙

西便门始建于明明朝正统四年(1439年)。西便门是明、清时期都城的外城七门之一。明朝成化十二年八月(1476年),定西侯蒋琬曾奏请兴建北京外城,当时明宪宗对建议虽表赞同,却并没有依议办理。到了嘉靖二十一年(1542年)六月,蒙古鞑靼俺答汗劫掠山西等地,致使多个地区遭受不同程度的损失,一个多月的袭扰令边塞告急。同年七月,掌都察院事毛伯温上书修筑外城旧议,他奏言曰:“古者有城必有郭,城以卫民,郭以卫城,常也。……臣等以为宜筑外城,包络既广,控制更雄。”嘉靖皇帝虽有意修城,但他认为修庙更为重要,所以降旨:“候庙宫完举行。”“壬寅宫变”后,嘉靖皇帝深居西苑,群臣想要见皇帝一面都难,更别提上朝听政。这修筑外城的启动工程一波三折,这转眼又过了三年,庙工完成,筑城之议却被人遗忘了。

图为《京门九衢图》分段画卷——西便门篇鉴赏

自明朝迁都北京后,人口和商业都高度繁荣,甚至住在城外关厢的人数已经超过了城内。但是大批城外居民的涌入,又造成米价踊贵等一系列的问题,迫使朝廷不得不开仓赈济。所以朝野官民再次要求修筑外城,甚至住在南城的居民朱良辅等人上奏,愿意自费支援建设。时任大学士的严嵩也上疏《请乞修筑南关围墙》,最后嘉靖皇帝专门召见严嵩,听取他的意见,决定在嘉靖三十二年闰三月十九日正式动工。但最终又因财力不济改四为三,在已建完南面城墙两侧,修南北向连接内外城的城墙,北折在内城东、西向包筑于东南角楼和西南角楼北侧,形成了城南的“帽子城”版图。半年之后,外城修建完成,开五门并在东、西两小段北垣上辟两便门,意为“方便之门”,嘉靖皇帝还亲自题写了城门名称。

图为《京门九衢图》分段画卷——西便门篇鉴赏

1949年后,西便门城楼被拆除。1966年修建地铁时将附近城墙拆除,由于地铁环线在转角处的线路需要一定弧度,内城西南角的小段城墙得以幸存。1988年市政府将紧靠城楼东侧残存的195米内城墙予以整修,并在外城相接处修复了敌楼,同时保留了7处断面遗迹。2013年公布为第七批全国重点文物保护单位。

西便门-北京护城河的古都印记

由于明朝嘉靖年间,蒙古族时常来侵,甚至有几次兵临城下,为防蒙古骑兵对京城安全构成威胁,明朝在都城外修建了一道新的城墙,计划将城外的居民区都包围在内,但是由于后期朝廷财政不足,城墙只修筑了包围南郊的外城,让外城在东、西便门与内城相接。虽然其深度和宽度不及内城护城河,但总算有一条与大城配套的护城河道了,西护城河在西便门与内城护城河连接,南至右安门西侧东折,东到左安门东侧北折,北到东便门与内城护城河连接。

据解放初的测算,北京护城河的总长度为41.19公里。其中,西北护城河(西直门至德胜门外松林闸)长1.84公里,东北护城河(松林闸至东便门)长10.91公里,西护城河(西直门至西便门)长5.22公里,前三门护城河(西便门至东便门)7.74公里,南护城河(西便门至东便门)长15.48公里。

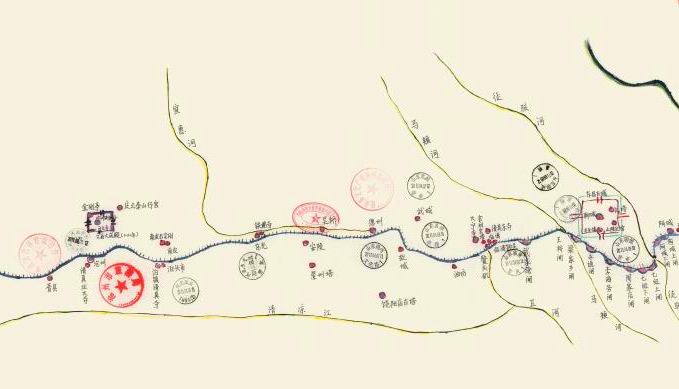

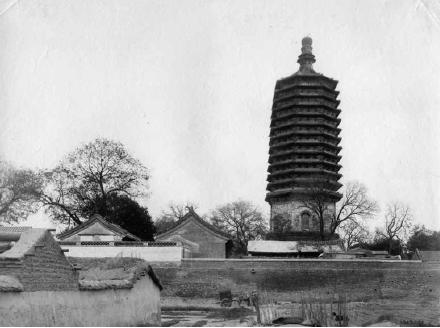

图为《京门九衢图》——创作资料用图

护城河西便门段虽然与地铁建设无关,但也无法避免被埋入地下的“厄运”。由于早期的护城河污水截流工程截污不彻底,仍有大量污水进入护城河,所以河道水质受到了严重污染。其中,无河水补给的前三门崇文门段和南护城河西便门段,污染尤为严重。两岸环境极差,河水臭气熏天,河里长出的毛毛虫甚至爬进了岸边居民家中。根据当地居民的要求,这两个河段分别于1975年和1985年被改为暗沟,总长为1.8公里。

天宁寺-北京市内最古老的地面建筑

“京师广宁门外有招提,曰天宁寺。”1756年,乾隆皇帝命人大规模整修天宁寺,撰写文章记录此事,并将文字刻于石碑之上,立于寺中。在这座位于西便门外护城河西岸的寺庙之中,耸立着北京第一高的密檐式砖塔天宁寺塔,也是北京城区现存最古老的地上建筑。

图为《京门九衢图》分段画卷——西便门篇鉴赏

天宁寺建于北魏孝文帝在位期间(公元471—499年),宝塔初建于隋朝(公元602年之后)。当时,寺院位于北京古城内的西侧。直至唐朝时期(公元618—907年),这里还被称作幽州和范阳。公元986年,辽国占领此地,古城被毁,人们新建了一座更大的城池,不过原先的一些建筑继续得到使用。根据这片土地最古老的名称,新城被命名为燕京,寺庙和宝塔紧贴燕京北城墙的南侧,也就是燕山的南侧。这段北城墙位于今北京内外城分界墙的西延伸段。

图为《京门九衢图》——创作资料用图

辽国占领这座城市不久之后的1048年,人们在山脚下新建了宝塔,大约就位于辽国皇宫(辽国的南京、析津府)中轴线北侧的尽头。到了金朝时期,城市向东扩张,更名为中都,不过城墙距离寺庙仍然不远。13世纪,蒙古族人占领北京,并于1268—1272年间重建皇城,寺庙中的宝塔就位于城外了,在西南方向见证着城墙与城内建筑的变迁。寺院中的建筑时常新建,但宝塔历经九个多世纪的朝代更迭、历史变迁,却没有遭到致命的破坏,仍伫立在此,真是古人留给后世的巨大文化宝藏。虽然不断地进行修缮,但时至今日,宝塔仍基本上保持了最初的造型。

如今,当您路过现在西二环路南端的两高架桥之间,就能看到作为“明北京城城墙遗存——西便门段”被列为第七批全国重点文物保护单位的西便门明城墙,自1949年后城楼被拆除,1966年修建地铁时将附近城墙拆除,1988年市政府将紧靠城楼东侧残存的195米内城墙予以整修,并在外城相接处修复了城楼,同时保留了7处断面遗迹,直到现在的西便门小公园。人们可以登上城墙,一览古都风采,也可以欣赏到由北京历史地理学的创始人侯仁之教授于1988年撰文,书法家刘炳森书丹的“北京明城墙内城西南角楼城台遗址维修工程”竣工立碑纪念的石碑,遥想一下当年西便门的辉煌。“没有老运河,就没有老北京。”感谢您对老运河、老北京、新故事系列的关注,请您继续关注我们的精彩内容。

《京门九衢图》分段画卷——西便门篇鉴赏

编者介绍

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届政协委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长,大运河翰林民俗博物馆馆长,鸡鸣驿邮驿文化主题邮局•邮票展览馆馆长,东方剑桥瀚林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编,央广网运河频道原总监。