09

2022-08随着科技进步,城市不断扩张,公共交通及高速道路完善,汽车成为人们出行代步主要交通工具,豪华的私家车更成为一个人身份收入的象征。在科技高速发展汽车日新月异的今天,还有多少人想起那些原始的交通工具——牛车、马车、独轮小推车等车的先辈呢?

(大运河翰林民俗博物馆)

马车是用家畜马匹拉动的车子,或载人,或运物。马车的历史极为久远,它几乎与人类的文明一样漫长。一直到19世纪,马车仍然是城市十分重要的交通工具。人们喜欢马车的诗意与便捷,喜欢乘坐马车从容地穿过大街小巷去赴宴或拜访亲友。春秋战国时期,孔子率领弟子乘马车周游列国;秦统一六国后始皇乘马车巡视全国,直至清末火车和汽车的出现,马车的黄金时代才宣告结束。今天,让我们走进大运河翰林民俗博物馆,重新认识历史上重要的交通工具——马车。

(大运河翰林民俗博物馆收藏的马车)

马车

【年代】:清末

【材质】:木制

【用途】:交通运输工具

【馆藏】:北京大运河翰林民俗博物馆

马车乃至车的文化让人想到轩辕黄帝的指南车、始皇帝的铜车马;想到古代的驰道、御道、秦直道;想到四通八达的驿站;想到车同轨、书同文;想到西周的车马坑;想到文人笔下的车辚辚、马萧萧、前有车后有辙、南辕北辙等诗词语汇。马车更是凝聚先人的智慧,是古代最先进的战争、运输和交通工具,也是古代生产力和技术水平的体现,延续使用了两千多年,随着农耕文明的远去,才成为了时代的印记。

中国是最早使用车轮和车子国家之一,马车的发明是中国交通发展史上的重大创举。它是一种便利、快速的交通工具,将先民从繁重的体力运输中解放出来。据史料记载,马车的发明者是4000多年前夏王朝初年的奚仲。马车的发明,不但解决了落后的交通问题,而且促进了道路设施的发展,扩大了商贸运输和文化交流活动。

(大运河翰林民俗博物馆收藏的马车)

马车的制作

古人造车或许没有图纸,只有口诀和经验,直到今天,民间匠人还有许多造车谚语:“隔年的辐条,当年的辋,要用疙瘩树上长。”这句经典的口诀是指造车的轮子在辐条、车辋、车头等不同部位选用的材料干湿度都不一样。辐条选材要干透;车辋需选用当年解的板;“疙瘩”指车毂,也叫车头。车毂需要现采料,这样车辐的卯槽、轴芯子均好掏凿。装楔车辐时不易磞裂。加之湿车毂的渐干过程的硬与瘦,有越干越结实的功能。当然,如果用干木头做就要煮三次、晒三次,让木头有回性的过程,添加柔韧度。

(大运河翰林民俗博物馆收藏的马车的车轮)

造车要坚固,往往使用结实的槐木和榆木,俗话说槐木柱子走四方。还有一句口诀叫“上不露天,24个不露头”是指整个车辆中有24个出头部位要用铁包裹起来防腐。“先有三皇后有五帝”是说如何将车毂的外圆先三等分、再定五卯位,寓意周而复始。口诀还说:“2尺4寸半,车辋不用算“。车厢上还有四个朝天的将军柱,寓意顶天立地。车轮上九辋片、九铁瓦、十八辐条、九个铁瓦上有27个蘑菇钉、每个轮子上有108个泡钉,据说全车共有366颗铁钉,寓意九九归一。

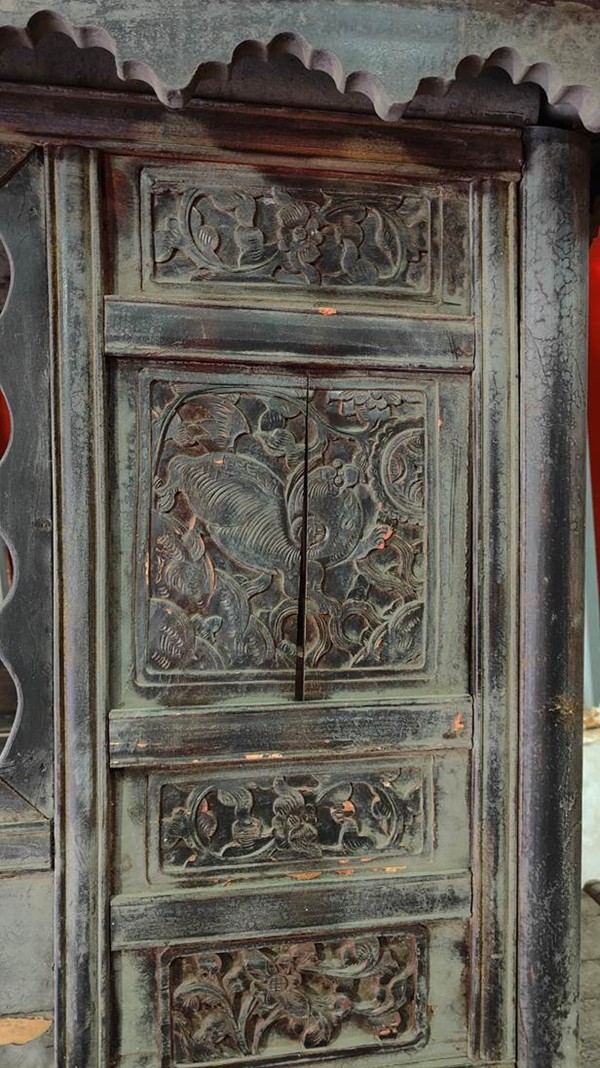

(大运河翰林民俗博物馆收藏的马车的雕花车围子侧面)

各朝代马车分类

马车的种类有很多,根据种类可以辨别车中人的身份。

双马马车——这个比较牛,两匹马拉车。在古代,只有“士”才有资格乘坐,士也就是古代的小贵族,卿大夫的家臣又或者很有名望的人。

三马马车——古代大夫的座驾,大夫指的就是朝廷的中级官员,文官一般指五品以上的官员。这个马车不仅动力强劲,而且还是身份的象征。

驷马马车——古代卿的座驾,卿是古代的高级官员,人数很少。这个级别的马车,一般不多见,就算在城市里,也未必能跑得开。

现代有出租车,打车软件等,其实古代也有“打马车”的。唐朝有私家马车和出租马车,想出个远门可以租一辆马车。但租车费用昂贵,不属于出行的经济选择。

(大运河翰林民俗博物馆收藏的马车的车围子雕花四角)

唐朝还专门出了交通法,在闹市区无故“飙车”,冲撞伤人,需受鞭刑50下。

宋代时,南宋都城临安出现了专供市民阶层租用的“共享马车”。这些马车的外形一般都是长方形的,被称为“长车”。车顶上面有遮盖,四周用纱幔围起来。出租方式:由民间的商家供给马车,租给普通百姓,收费方式按时辰或者按天计算。

明代出现了专门用来载人的“轿车”。因为有篷子、围子,形如轿子,又被人们称之为“轿车”。贵族或平民所乘的车形制上没多大差别,重要差别在车围子的制作上。从围子用料、工艺、颜色可区分乘车人身份高低。

(大运河翰林民俗博物馆收藏的马车的雕花车围子后侧)

结束语

到了清朝,西洋文明逐渐渗透进来,马车的地位日渐下降,后来又有了汽车、电车、火车,马车几乎被淘汰。

人们常用“时代的车轮,滚滚向前”这句话来比喻社会的进步和经济的发展。这可能是指火车的轮子。其实,马拉的那种木轮大车轮子,也可以视为时代发展的标帜。马车比起昔日的人背、马驮来说,它不知先进多少倍。马车的出现,改进了运输工具,从马车到拖拉机、汽车,又是个进步。马车对人类的贡献,功不可没。虽然今日高速公路上跑着各种各样的汽车、电车,古老的马车在我们的视野里彻底消失了,但那欢腾奔跑在大路上的木轱辘马车,在人们脑海中却留下了深深的时代印记,引发着我们对那沧桑年代里饱经忧患的陈年往事的思索。

(大运河翰林民俗博物馆收藏的马车)

马车作为古代社会唯一的陆上交通工具,其发展历史可谓源远流长。中国作为四大文明古国之一,马车技术的发展也从一个侧面印证了中华文明的强大和先进。中国的古代马车制造技术一直处于一个独立发展的历史轨迹,直到近代以后中国马车的制造技术才与外国技术相融,所以说中国的马车技术的发展是中国古人智慧的结晶。

博物馆创始人简介

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届政协委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长,大运河翰林民俗博物馆馆长,鸡鸣驿邮驿文化主题邮局•邮票展览馆馆长,东方剑桥瀚林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编,央广网运河频道原总监。

博物馆简介

大运河翰林民俗博物馆位于通州区凉水河畔,于2010年由民营企业家谷建华发起成立,为通州区第一家民营博物馆,也是北京地区唯一的大运河民俗文化综合展示、研究、保护、开发、利用的文化场馆。曾任国家文物局局长、北京故宫博物院院长之职的著名文博专家吕济民先生为博物馆题名。

大运河翰林民俗博物馆占地近十亩,建筑面积一万平方米,藏品数万件,均系谷建华先生的个人收藏。现有玉器展厅、瓷器展厅、石器展厅、现代工艺品展厅、古代计量器展厅、陶器铁器展厅、景泰蓝工艺品展厅、青铜器工艺品展厅、书画展厅等26个,各展厅藏品都有着很高的历史价值和学术价值。

博物馆的宗旨是:“传承保护珍贵遗产,突出彰显艺术特色,发挥区域优势,展藏科研并举,弘扬悠久历史,光大运河文化,服务通州新城建设,致力首都科学发展”。

大运河翰林民俗博物馆藏品展示

仿明 精铸紫铜胎鎏金螭龙纹象首耳炉

【规格】高10.5cm;口径15.8cm;腹径19.5cm;耳距22cm;重4.1kg

【款识】大明宣德五年监督工部官臣吴邦佐造

【详述】炉作簋式,铜质精纯,铸熔深峻,体量硕大。侈口,溜肩,深垂腹,底承圈足。外壁采高浮雕方式,铸以一对螭龙穿梭于卷云之中,张齿怒目,肌肉雄健,气势磅礴,极富立体感。腹部两侧分饰双象首为耳,循“太平有象”之吉祥寓意。底部铸「大明宣德五年监督工部官臣吴邦佐造」楷书款,结体大而正方,字正风俊,秀气端庄。其铜质精纯,入手沉坠,扣之音清,包浆古雅,值得收藏。

仿明 精铸紫铜胎螭龙耳洗式炉

【规格】高7.3cm;口径14cm;腹径19.2cm;耳距21.5cm;重3.4kg

【款识】大净工坊

【详述】此器为精铜铸造洗式炉,敛口,丰肩,扁鼓腹,圈足,平底。器形圆滑优雅,古拙韵致,敦厚稳重。口沿左右两侧出螭龙耳,面目威严神勇,利爪筋骨外露,身姿婀娜矫健,尾巴卷展自如,体态轻盈抖擞,活灵活现,动感十足。器表皮色古栗,色泽沉淀,宝光内蕴,古雅大器,颇具收藏赏玩价值。