14

2024-09由中国老年书画研究会、中国人民革命军事博物馆、北京大运河翰林文化开发中心共同举办的《纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战五十周年书画大展》于2000年12月12日至17日在北京中国人民革命军事博物馆隆重举办。

纪念抗美援朝50周年书画展合影留念

此次展览目的是要弘扬志愿军的爱国主义、革命英雄主义、无私奉献和国际主义精神,通过缅怀先烈们战争中所呈现的各族人民不畏强暴、维护和平的决心和不可战胜的力量,充分体现中华儿女爱国主义、国际主义和革命英雄主义的浩然正气,让中国得到世界人民的尊敬。

其实七十多年来,任岁月流逝、斗转星移,人们始终不忘这场打出国威、军威的伟大战争和那些为国捐躯的英雄们。抗美援朝精神,是马克思列宁主义、毛泽东思想同正义战争伟大实践相结合的产物,是人民军队宗旨、本色和作风的体现,是中华民族不畏强暴、敢于斗争的历史传统的弘扬,是中国人民极其宝贵的精神财富。习近平总书记也强调:“抗美援朝战争锻造形成的伟大抗美援朝精神,是弥足珍贵的精神财富,必将激励中国人民和中华民族克服一切艰难险阻、战胜一切强大敌人。”

本期,我们将着重给您讲讲中国人民志愿军“二级狙击英雄”、朝鲜一级国旗勋章获得者,时任72师214团3营8连战士张桃芳在抗美援朝战争上的感人故事,让我们铭记历史,致敬英雄!

历史背景

1950年7月10日,“中国人民反对美国侵略台湾朝鲜运动委员会”成立,抗美援朝运动自此拉开序幕。1950年10月19日,中国人民志愿军在司令员兼政治委员彭德怀的率领下,开赴朝鲜战场,在抗美援朝战争中,志愿军得到了解放军全军和中国全国人民的全力支持,得到了以当时苏联为首的社会主义阵营的配合。同年10月25日,中国人民志愿军在两水洞、丰下洞地区,与由温井向北镇进犯的南朝鲜军步兵进行了一次遭遇战,是中国人民志愿军赴朝鲜后的首次战斗。此役后,志愿军乘胜进攻温井之敌,并于26日凌晨占领温井,首战告捷。1951年,党中央决定将两水洞战斗的10月25日,定为抗美援朝纪念日。1953年7月27日,朝鲜停战协定签订,抗美援朝战争胜利结束,1958年,志愿军全部撤回中国。

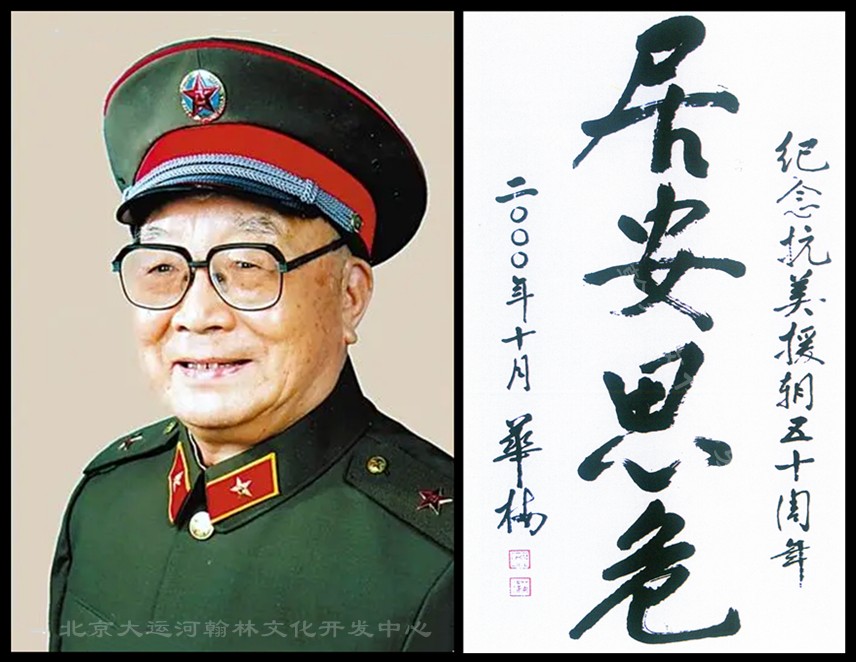

(一百四十五)华楠

题跋:居安思危

《纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战五十周年书画大展》华楠书法作品

华楠,原名孙宝楠,字仲华,1921年1月30生,山东省乳山市牟平县崖子村人,1936年参加革命,1938年3月加入中国共产党。土地革命战争和抗日战争时期,他历任八路军山东纵队政治部宣传大队大队长、鲁迅艺术学校政治协理员、司令部机要秘书、政治部教育科副科长,旅政治部宣教科科长、团政治处代理主任,鲁中军区政治部宣教科副科长、科长等职,参加了鲁中反“扫荡”等战役战斗。解放战争时期,他历任鲁中军区政治部宣教部部长,师政治部主任,军分区政治部主任、副政治委员兼政治部主任,兼任中共豫皖苏地委委员和宣传部部长,豫皖苏军区军政干部学校副政治委员兼政治部主任,军随营学校政治委员,兵团政治部宣传部部长等职,参加了鲁南、莱芜、孟良崮、沙土集、解放上海等战役战斗。

1950年7月调到总政工作,担任《八一杂志》社副社长兼总编辑。1951年4月,杂志正式创刊。华楠为朱德总司令起草了发刊词。1960年12月,华楠调任总政治部副秘书长兼主任办公室主任。1961年10月,他又被委以《解放军报》总编辑、党委书记,1980年任总政治部副主任,成为中共中央宣传口领导成员,同时兼任中央党史研究室副主任,中央党史资料征集委员会副主任。1964年晋升少将军衔。为我军革命化现代化正规化建设作出了贡献。1980年1月,华楠被任命为总政治部副主任兼解放军报社社长,分管全军的政治教育、宣传、文体等工作。离休后,他仍关注国家和军队的发展,多次就部队建设的问题向军委、总部提出建议。对自己,他更是一如既往严格要求,从不懈怠。几十年间,定期向党小组长写信缴纳党费汇报思想,已成习惯。

华楠1955年被授予大校军衔,1964年晋升为少将军衔,曾荣获二级独立自由勋章、二级解放勋章和一级红星功勋荣誉章。2015年2月27日在北京逝世,享年94岁。

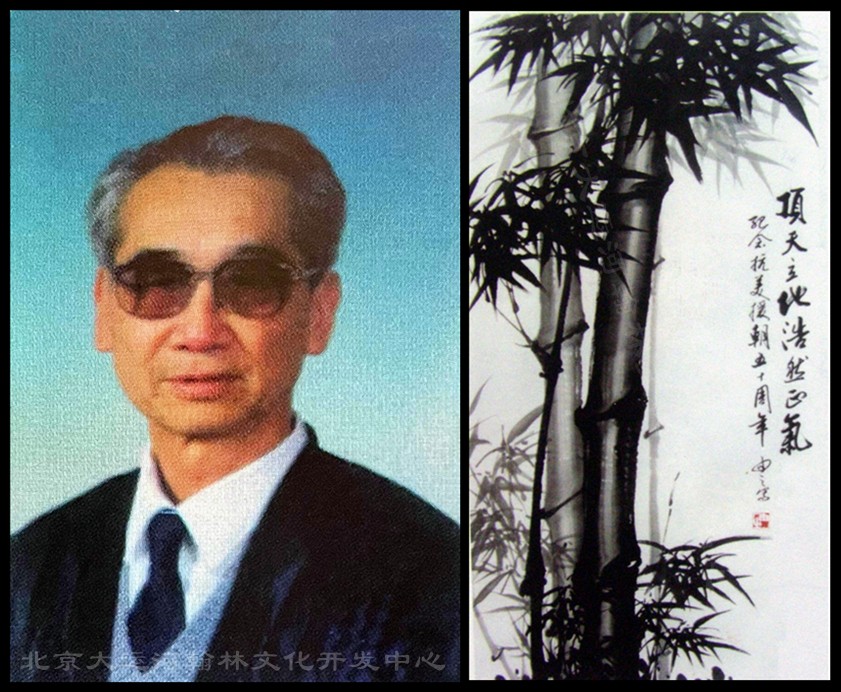

(一百四十六)由之

题跋:顶天立地浩然正气

《纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战五十周年书画大展》由之绘画作品

由之,中国老年书画研究会创作研究员。

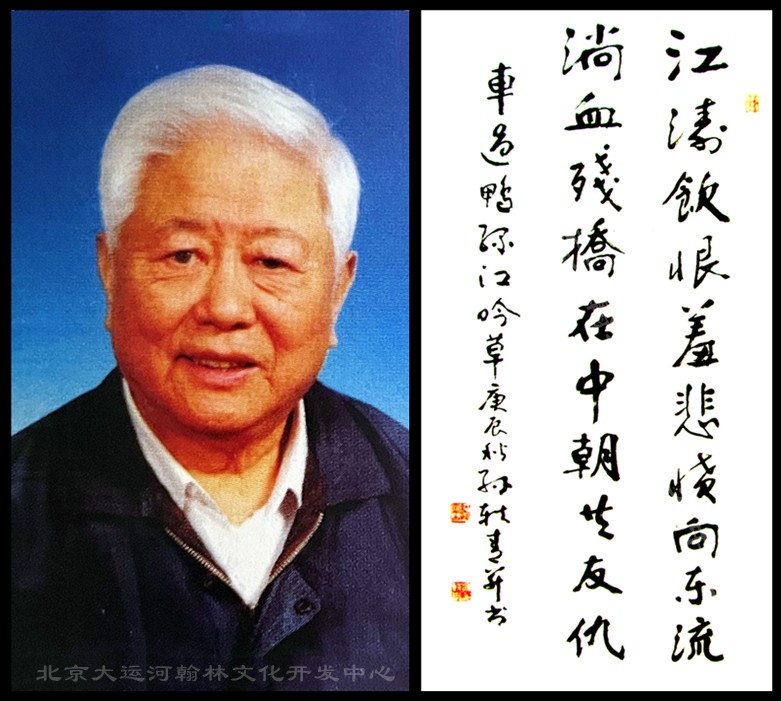

(一百四十七)孙轶青

题跋:江涛饮恨羞悲愤向东流 淌血残桥在中朝等友报

《纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战五十周年书画大展》孙轶青书法作品

孙轶青,别号红霞寓公,1922年3月14生,山东乐陵人。1938年12月参加革命并加入中国共产党。历任沧县县委书记、冀鲁边区地委秘书长兼宣传部副部长,东光县县委书记、共青团清河地委书记。1950年起历任共青团上海市委常委兼宣传部副部长、部长,共青团中央宣传部副部长,《中国青年报》社副总编辑、总编辑等职。

著名书法家、编辑家、诗词家,是中华诗词学会的重要发起人和创建者之一,是中国当代中华诗词事业的领军人,曾任中华诗词学会会长、中国文物学会名誉会长,中国书协第一、二、三届理事,中国书协中央国家机关分会顾问等 。1962年4月任共青团中央常委兼《中国青年报》社社长、总编辑。1964年任全国青联副主席。1972年任《北京日报》社党委书记、总编辑兼中共北京市委宣传部负责人。1976年10月任《人民日报》社副总编辑。1980年1月起,历任国家文物局副局长、常务副局长、文化部党组成员兼文物局局长。第四、七届全国政协委员,第六届全国政协副秘书长、全国政协机关党组成员,第八届全国政协委员、提案委员会副主任。晚年致力于中华诗词的振兴、书法和文物收藏鉴赏方面。1990年任中华诗词学会副会长兼秘书长,主持学会日常工作;1997年担任会长,至逝世前仍被破格留任。2009年3月17日,孙轶青因病医治无效在北京逝世,享年87岁。

为表彰孙轶青对中华诗词事业的巨大贡献,经中华诗词学会二届五次常务理事会研究决定,授予“中华诗词终身成就奖”。孙轶青自幼爱好书法与传统诗词。曾遍临欧柳颜赵诸名帖,博采众长,自成面目。书法特点重传统,尚功力,善行草,诗书结合。因其本人同时身兼诗人,所以能够使作品更为雄健潇洒。多年以来,其书法作品与诗词作品常应邀参加各种展览,见诸报刊、碑石,为许多博物馆、纪念馆、机关、团体和个人收藏。

抗美援朝故事精选

1953年6月的一天,张桃芳像往常一样来到阵地,就在他寻找合适的狙击位置的时候,突然“嗖”的一声,一枚子弹穿过了他的头皮,张桃芳顿时全身紧张起来,他立即条件发射的趴在战壕里。张桃芳不知道这颗子弹是敌人碰巧射过来的,还是有人瞄准了他。为了验证自己的猜想,他把脑袋小心翼翼的伸出了阵地外,只见“砰”的一声,又有一颗子弹从他的耳朵旁擦了过来,他知道自己是被对面的狙击手给盯上了,如果不干掉敌方狙击手,不仅自己会有危险,志愿军战士也会面临致命的威胁。

张桃芳缩回了阵地,放松了一下自己的心情,准备和敌方的狙击手来场生死狙击。他拿起不远处一个坏掉的钢盔,然后用枪撑着钢盔,慢慢的顶了上去,这是他惯用的一种欺骗手法,一般对手在高度紧张之下,都会忍不住开枪,但是这次的敌人却没有射击,他意识到这绝不是个简单的对手。他知道自己现在的位置已经暴露了,必须找到更佳的狙击地点,他趴在坑道里缓慢的向前匍匐前进,在爬到尽头时候,前面出现了了一小片空白地带,他深吸了一口气,心里默数着“三二一”,然后猛的向前扑去,对面的狙击手,看到了暴露身形的张桃芳,瞄准位置,一个点射,子弹贴着张桃芳的脚裸擦了过去,弹壳蹦在地面上,激起了一片尘土。被打中的张桃芳来不及思考,他一个人翻滚扑倒了另一个坑道,对面的狙击手也停止了射击,他在重新观察着情况。张桃芳此时也冷静了下来,他凭着敌方狙击手开枪的声音,判断着敌人的位置,他一点一点的进行搜寻,凭借出色的眼力,他终于在两块岩石的细缝中,看到了敌人漏出的枪洞。张桃芳偷偷的转换了位置,对着目标,准备进行射击,敌方的狙击手此时也感受到了威胁,他看到了张桃芳抬起的枪口,二人几乎同时射击,张桃芳偏过头,扣动了扳机,但是子弹也偏离了方向,双方的第一次正面交锋没有结果,又一次陷入了蛰伏状态。在寂静的战场上,两位一流狙击手都在时刻关注着对方,等待着下一次时机的到来。

对面的狙击手也知道自己的位置已经暴露,不断的转换着方位,他架着狙击枪,观察着张桃芳的情况,只要张桃芳有露头的迹象,就是一个长点射。躲在坑道里的张桃芳被敌方压制的没有办法,但是他并没有慌张。他小心的躲藏在掩体后,企图了解对方的狙击规律。张桃芳发现自己的狙击台是在左侧,敌方狙击手的射击点也一般集中在左侧,对于右侧的方向,敌人的火力并不多。但他并不清楚这是不是敌人的一个诱敌之策,于是他偷偷的转换到了右侧的狙击台,敌人显然没有发现他转移了阵地,依然把火力集中在了左侧位置。此时的张桃芳并没有着急开枪,作为一个绝佳的猎手,他需要慢慢的调整状态,等待最好的时机。足足过去了十分钟之后,敌人的枪声再一次响起,张桃芳意识到自己的机会来了,他立马抬起枪口,瞄准、射击,一气呵成,敌方的狙击手此时也发现了右侧的张桃芳,慌张之下,他也调整了枪口射击,二人的精彩对决结局如何。据张桃芳老人后来的回忆说,“当时我打出的枪中了,敌人的机枪也响了,他在我后边,稍后一点。我现在好好的没事,可敌人倒下了”。

正如老人所说的那样,这场精彩的对决以自己的胜利告终,敌方狙击手最终被击毙了。让张桃芳没有想到的是,刚刚打死的敌人,是美军王牌狙击手艾克上校,美国的上校相当于我国的副师长一职,这位代号“幽灵”的艾克上校最终倒在了张桃芳的枪下,他也因此一战封神,成为名副其实的“上甘岭狙神”。

编者介绍

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届政协委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长,大运河翰林民俗博物馆馆长,鸡鸣驿邮驿文化主题邮局•邮票展览馆馆长,东方剑桥瀚林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编,央广网运河频道原总监。