12

2023-01《千里访古运》是一本纪实类的文化著作。作者对大运河沿途的考察调研,对人情风土的描写,再现了大运河的风貌。

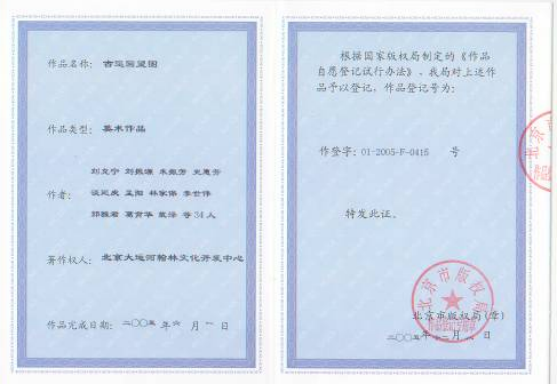

作者撰写该书源于她初见国画长卷《京门九衢图》。该长卷对老北京历史文化的记载之详细,工程之浩大,深深感动了她。之后,她参与《古运回望图》的创作。这两部长卷是在领导专家指导和支持下,北京大运河翰林文化开发中心组织制作完成。

如果说《古运回望图》是用国画描绘古运河全貌,那《千里访古运》则是用笔来描述大运河的沧桑历史。

此处对《千里访古运》进行连载,以飨读者。

缘起

2002年冬天,作者在北京大运河翰林文化开发中心,意外地看到了刚竣稿的国画长卷《京门九衢图》,该作品完整而形象地描述了康乾盛世时期的老北京二十道城门及风土人情。作者才知道老北京城分为外九内七皇城四二十道城门,每道城门,又各有不同的功用等。

后来,作者采访了谷建华先生。也正是这次采访,系结了作者和翰林文化开发中心一次合作之缘——继《京门九衢图》之后,翰林文化开发中心又着手系列历史文化工程另一个项目——《古运回望图》的运作,作者即有幸成为这项工程的创作者之一。《古运回望图》是以反映明清时期京杭大运河漕运文化及风土人情为主题的又一国画巨制,画的内容将展现大运河纵跨廿十四个省,两个直辖市的自然全貌。这部作品,无论从经济、人力的投入,还是从作品所表现的内涵及画幅长短,其规模都远远超过了《京门九衢图》,从而也具有更深、更广、更远的历史价值和意义。此作的主创者有刘克宁、刘振源、朱振芳和史慧芳等几位中年画家,他们也是《京门九衢图》的主创人员。如果说他们将用画笔来描绘古运河全貌,作者则是用笔来描述大运河的沧桑历史。

一如作者生活在北京多年,曾一度不知北京多少道城门、和城门到底都啥样;土生土长老老少少的中国人,一定也会有很多人不知京杭大运河在哪里?有多长?其功用……所以作者要画大运河,要写大运河,不论哪一种艺术表现形式,都是出于同一种目的:让世人记住大运河,珍惜大运河!因为它不仅是一条河流,也是一种文化的载体,它和长城一样,都是中华民族千年文化的结晶。

(《古运回望图》东郊二闸风光)

要真正了解漕运的难易程度、要真正了解漕运是怎样一种浩大的工程,只需先了解京杭大运河南北纵贯的地形特点,即可“一叶黄而知秋”了。

京杭大运河南北绵蜒三千里地,所经过的地貌,虽然都是平原,但平原的地势也有高有低,多多少少有点相对海拔。如果把京杭运河的全程一刀纵切下去(——当然这个“刀”要足够大),会发现侧面呈现大小不一、参差不齐的踞齿形,但总的形状象“山”字。特别是山东地段,地势最高。山东向南,流至长江处,地势日趋渐低;再往南,地势又约略升高。山东往北,地势日趋渐低,流到天津时,地势最低;流到北京时,地势变高,几乎和山东段在同一水平线上。就京杭大运河所经过的全程来看,最高处和最低处的地势相对海拔为40多米。

(《古运回望图》展厅一角)

河床不一样高,河水就不一样深度,水面也就处在不一样的高度。水深不一样,所能通船的大小吨位也就不同;而且河床高度不同,河水自然会出现落差,也就是出现所谓的急流险滩。要想保证运河全程水流畅通,且能通航,势必要设许多水闸,分段拦水,籍此抬高或降低水位,从而既保证了水量,也基本上确保全线通航。历史上,京杭运河自北而南,大致建了如下这些船闸:

通州到紫禁城的一段运河,叫通惠河,北端有一郊亭船闸;南端是通县船闸;

通县到天津杨村,自北而南的船闸是:柏庄船闸、凤河船闸。其中,通县船闸到凤河船闸之间的运河,又被称为“港沟”;

杨村至天津的运河被称为河北北运河,南端有西沽船闸;

(《古运回望图》版权证书)

天津海河至山东临清段的运河,被称为河北南运河,自北京而南有如下船闸:天津船闸、沧县船闸、安陵船闸、四女寺船闸、临清船闸;

临清至黄河段的运河,被称为山东北京运河。南端有范家坡船闸;

黄河至济宁处运河,称山东南运河,南端有济宁船闸;再往南至湖滨船闸,称鲁南诸湖右岸;再往南至易桥镇,称不牢河,中间有易桥船闸;

易桥镇压往南至淮阴,称中运河,自北而南有刘老涧船闸、淮阴船闸;

淮阴至邵伯,称里运河,南端有邵伯船闸;往南则是太河和沙头河及扬子江;

(《古运回望图》研讨会)

镇江至杭州,称江南运河,自北而南有镇江船闸、无锡船闸和杭州船闸;

正是这些或大或小的船闸,让人们得以自主地抬高或降低水位,使船得以较平衡的通坝过闸,平安前行。对于行船运河上的人来说,给他们生命保险系数的,不是河神等虚无的信仰产物,而是劳动人民聪明智慧所结晶出的一道道闸坝。适时适地的一道道船闸,于船夫和船上乘客而言,无异于一道道再生之门。

编者介绍:

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届政协委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长,大运河翰林民俗博物馆馆长,鸡鸣驿邮驿文化主题邮局•邮票展览馆馆长,东方剑桥瀚林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编,央广网运河频道原总监。