12

2023-01《千里访古运》是一本纪实类的文化著作。作者对大运河沿途的考察调研,对人情风土的描写,再现了大运河的风貌。

作者撰写该书源于她初见国画长卷《京门九衢图》。该长卷对老北京历史文化的记载之详细,工程之浩大,深深感动了她。之后,她参与《古运回望图》的创作。这两部长卷是在领导专家指导和支持下,北京大运河翰林文化开发中心组织制作完成。

如果说《古运回望图》是用国画描绘古运河全貌,那《千里访古运》则是用笔来描述大运河的沧桑历史。

此处对《千里访古运》进行连载,以飨读者。

缘起

2002年冬天,作者在北京大运河翰林文化开发中心,意外地看到了刚竣稿的国画长卷《京门九衢图》,该作品完整而形象地描述了康乾盛世时期的老北京二十道城门及风土人情。作者才知道老北京城分为外九内七皇城四二十道城门,每道城门,又各有不同的功用等。

后来,作者采访了谷建华先生。也正是这次采访,系结了作者和翰林文化开发中心一次合作之缘——继《京门九衢图》之后,翰林文化开发中心又着手系列历史文化工程另一个项目——《古运回望图》的运作,作者即有幸成为这项工程的创作者之一。《古运回望图》是以反映明清时期京杭大运河漕运文化及风土人情为主题的又一国画巨制,画的内容将展现大运河纵跨廿十四个省,两个直辖市的自然全貌。这部作品,无论从经济、人力的投入,还是从作品所表现的内涵及画幅长短,其规模都远远超过了《京门九衢图》,从而也具有更深、更广、更远的历史价值和意义。此作的主创者有刘克宁、刘振源、朱振芳和史慧芳等几位中年画家,他们也是《京门九衢图》的主创人员。如果说他们将用画笔来描绘古运河全貌,作者则是用笔来描述大运河的沧桑历史。

一如作者生活在北京多年,曾一度不知北京多少道城门、和城门到底都啥样;土生土长老老少少的中国人,一定也会有很多人不知京杭大运河在哪里?有多长?其功用……所以作者要画大运河,要写大运河,不论哪一种艺术表现形式,都是出于同一种目的:让世人记住大运河,珍惜大运河!因为它不仅是一条河流,也是一种文化的载体,它和长城一样,都是中华民族千年文化的结晶。

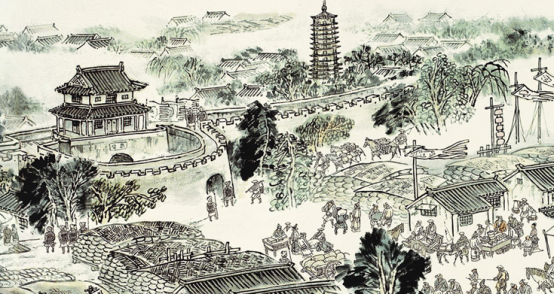

(《古运回望图》燃灯佛舍利塔节选)

燃灯塔

京杭大运河的河畔,有一座猞猁宝塔——燃灯塔。

传说很久以前啊,在通州城北面的潞河里住着一条白色的孽龙。每年春天,它都要把河水吸干,致使两岸的庄稼和树木皆因干旱而死;到了夏天,它又会把满肚子的水倾泄而出,造成遍野洪荒,无数房舍溢为平地,尸骨遍野……

为了和这条可恶的白龙斗争,潞河两岸的老百姓们想出了好多好多的办法。比如说,他们春天掘井,河里没了水,却有井水可用;夏天筑坝,尽管被洪水一再冲决堤岸,但百姓们不屈不挠,冲了筑,筑了冲……最终呢,玉皇大帝被百姓们的执着与顽强感动了,特派天神下凡为百姓们建了一座宝塔,以燃灯佛的神威将白龙镇压于塔下。

另外,燃灯佛还派了两个光明的使者——一个是塔鹰,一个是金鸡,让它们日夜镇守着宝塔。后来,塔鹰被佛祖招回西天。临别时,金鸡对塔鹰说,“你走后,我将形单影只了,连给我遮阳光的都没了。”塔鹰说,“别担心,我会帮你种下一棵树,将来你可以在树荫下乘凉的。”于是塔鹰飞到很远很远的地方,衔来一枚榆钱,种在了塔顶。寒来暑往,榆发芽、长大……后来就长成了一棵蓊蓊葱葱的榆树,庇护着金鸡日夜守卫着燃灯塔。

(耸立在通惠河畔燃灯佛舍利塔,《古运回望图》采风照片)

燃灯塔的故事只是个传说,现实中没有塔鹰,也没有金鸡,倒是有一棵实实在在的榆树,一直长在高高的塔顶上。遥眸着京杭大运河在岁月沧桑里变换着同姿,也凝视着运河两岸风光的变迁和人世的枯荣。直至1976年,唐山地震后,重修猞猁塔,榆树被移植到宝塔东边的平地上。一直到现在,那棵传说中塔鹰种植的榆树,仍旧枝叶繁茂,浓荫匝地,静静地站在大运河的西岸,共天地悠悠,共运河度春秋。

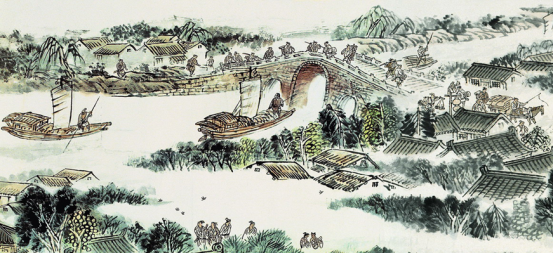

(《古运回望图》八里桥节选)

八里桥

通州的八里桥,是一个三券联拱石桥,桥东西宽五丈,南北长二十丈,桥两侧有石栏。桥中的券很高大,高约8.5米,宽5.5米,可以行船。

桥两侧石栏上,有33对望柱须弥坐在柱头上,憨态可掬,就那么呆呆地望天望了成百上千年,任凭身下的京杭大运河水肥了、瘦了、清了、混了……桥上所雕的石狮,形态各异,栩栩如生。

八里桥另有32副栏板,两幅榫板,表面刻着花纹,刀法流畅细腻,淳朴而秀气。桥券与平底石交互贯通,用铁制品固定,分水石刚靠铁柱拦护,非常坚固。桥下两端的泊岸上,各雕着一只镇水兽,共4只,仰头远望,有伏有踞,执着地守护着古老的石桥。

(八里桥两侧憨态可掬的石狮,《古运回望图》采风照片)

八里桥,素有“通州八景”之一。特别是月明星稀的夜晚,桥的倒影躺在水中,月的倒影躺在桥影上。桥影是深黛色,月影是银白色,微风拂过,水波把深黛色的桥影搓得象起了皱的丝绒,皎洁的月影则也随着水波摇啊扭啊,与桥影一明一暗,相映相动,非常富有情趣。

明永乐年间,苏禄国王一行几百人,从京杭大运河上一路而来,就是从八里桥下乘船进京和离京的。也就是这位苏禄国王,最终永远地长眠在了大运河畔。

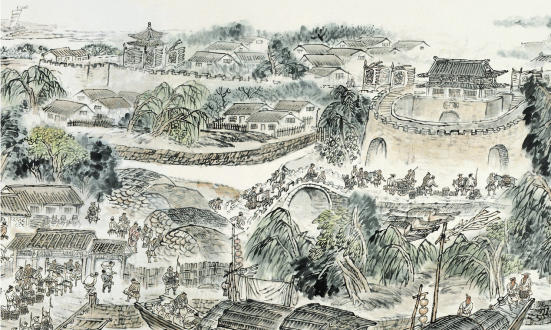

(《古运回望图》张家湾节选)

张家湾

张家湾,是通州的一个码头重镇。城中建有粮仓,城南门外有南运桥,供城外客货码头上各种物资及车辆往来运输,以及客商登舟南下。城内主要建筑有铁锚寺、粮仓、皇木厂、砖厂和盐厂、通运桥等。

铁锚寺,顾名思义,是造船锚的人和行船的人为锚神建造的。他们初一十五逢年过节,都要到寺里焚香膜拜,祈祷生意兴隆;行船的人,不管是从通州南下的,还是从南方至通州的,他们也会在码头靠岸后,进到寺里烧香磕头,或祈祷行程一帆风顺,或谢谢锚神保佑了他们一路平安。

粮仓是专门囤积漕粮的。因为南来的漕船在通州靠岸后,粮食即卸船,囤积于此,然后再慢慢转运到京城内。所谓的仓,即是一片密集的房屋,专门用来存粮的。周围有围墙,四角有岗楼,岗楼上及院子内外,都有士兵巡逻放哨。墙壁上写着大大的“仓”字。门楼上插有官旗。

皇木厂是皇宫直属的木料存贮和加工厂。专门为王宫贵族和宫庭打制一些木器或建筑用品。木料多是从南方船运而来的贵重木材。厂里,一些木工正在拉锯、或打墨线,或用锤子鎯头叮叮当当地打制着家具、房梁等;另有一些漆工为做好的家具涂上不同的色彩。码头至皇木厂,是一段不长不远的路,一些工人正从码头往厂里抬木头,有的则是把几根木头放到木板车上,几个人一起推拉运输。院子里,或粗或细的木材,堆成大大小小的方块或山脊。有官兵持械或皮鞭在厂子里巡逻监工。

(张家湾肖太后河通运桥,《古运回望图》采风照片)

砖厂,则是堆放从从临清、邳州、苏州等地水运来的宫庭砖、瓦的厂房。有又大又方又厚的漫地金砖,有黄色或绿色的硫璃瓦,有普通的宫墙砖,也有精雕细刻的房檐瓦等。码头上,有专门验收金砖绿瓦的官吏,标准非常严格。特别是砖,走形的不要,有磕碰的不要,颜色不够成色的不要,份量不够斤两的不要。砖一般都用涂了柏油的黄包纸包着,砖上烧有“**制造”的小字样及烧制日期。贡砖都有约定的交货期限,逾期的非但不要,反而当地的官吏和烧制者要受重罚。运达通州的贡砖或贡瓦,一般只有30%验收合格。验完的砖,由搬运工谨慎地拖运至砖厂存放。为了砖不因硬碰硬有所损伤,工人在运砖瓦时,多是肩挑背扛和怀抱。他们不象是在运砖瓦,倒是有些象在运送金娃娃!

京杭大运河所肩负的运输,不仅仅是漕粮和砖瓦、木材,还有很多南方的海盐。运达通州的盐,先存放于盐厂,然后按照明清时的盐掣制度,或批发给指定的经销商,可直接由官府经营。

(《古运回望图》路线图及草稿)

张家湾的城门南有个通运桥,凌于运河之上。船上卸载的货物运进城里,客商弃舟进城或登船南下,都要经过南运桥。南运桥的两侧岸边,长满密匝匝的柳树。柳畔通常很热闹。推车运漕粮的,肩挑卖杂耍的,扛着幌子算命的,打把子卖艺或耍猴卖狗皮膏药的,也有人坐在柳树下品一壶茶看热闹的……来往之人,有阔少贵妇,有普通百姓,有官兵,也有叫化子。间或还会有顽劣的孩童人群里翻跟斗或放个鞭炮。凝固的桥,流动的人,攒动的色彩,交响的声音……南运桥畔,简直是个热火朝天的小型集市。

流经张家湾的河流,有肖太后河,以及通惠河。

通州城中,还建有钟鼓楼;城东南角建有文昌阁;城西建有北极阁;城里建有中仓和西仓,专门用来囤积漕粮的。

通州是京门脸子,一般情况下,漕船到了通州,就可以交仓放空回程;但直接为皇室和贵族运送物品的,却可以由通惠河直达北京东便门外的大通桥,甚至可以再转向北行,一直抵达皇城根儿下,那里依次排列着禄米仓、东门仓、北门仓、海运仓和北新仓。有些漕船还可以一直开进“海子”(积水潭)。而那些进京陛见的官员,争名于朝的举子,以及五行八作的客商们,到了通州后也纷纷弃舟登岸,换乘车马进京。从通州至京师的旱路,是雍正年间修建的直通朝阳门的石道;水路呢,则是大运河的最后一段——通惠河。

编者介绍:

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届政协委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长,大运河翰林民俗博物馆馆长,鸡鸣驿邮驿文化主题邮局•邮票展览馆馆长,东方剑桥瀚林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编,央广网运河频道原总监。