02

2023-11说起京杭大运河,我们总会想到岸边的各种楼阁,我们从北向南看,例如天津天后宫中的钟鼓楼、山东聊城的光岳楼、济宁的太白楼、江苏淮安的镇淮楼、扬州的平远楼、常州的飞霞楼、无锡的云起楼、苏州的枫江楼、浙江嘉兴的烟雨楼等等,都是运河沿线旅游观赏登临的好去处,而大运河边第一楼是哪里呢?答案就是明朝嘉靖七年(1528年)建在大运河北端大光楼。

清代诗人陈豫朋《名坝大光楼行》赋诗曰:“崇栏杰阁悬巍昂,向背两水流洋洋。檐额题名本易彖,自上下下道大光。俯睇操舟昏继旦,太仓正兑供支散。江淮河汉津程遥,肩负千夫声力悍。”形象描述了通州大光楼的巍峨壮丽,以及潞河漕运繁忙的景象。

现如今的大光楼

诗句中提到的“檐额题名本易彖,自上下下道大光。”这句话说明了大光楼的名字的来源,大光楼的“大光”二字取自《周易益卦》中“自上下下,其道大光”这句话,意思是减少君上的权利以施惠下民,民众就会无限欣喜。名中的“光”字不读为“发光”的“光”,而应读作“广”。比如诸葛亮《前出师表》里“以光先帝遗德”那句话中的“光”就读作“广”,不是“光亮”的“光”音。意思是说大光楼前的这条大运河自此而下宽广通畅,因为此楼的旁边就是大运河北端的漕运码头——石坝,明清时期户部侍郎(二品大员)率坐粮厅官员在此楼验收漕粮,当时国家希望大运河道永远广阔畅通,漕粮及时足额地运到通州,使政权稳固,社会安定,经济文化发展。此楼不仅是运河边上第一座楼,而且是专为验收漕粮而建造的。这可是运河两岸以至全国古代具有独特功能的唯一一座临河楼,是地地道道运河文化的产物和历史见证。

大光楼原址位于通州旧城北门外迤东的石坝码头旁,所以又称“坝楼”。这个坝,就是堤坝的坝;又因临大运河而建,这里还俗称为“河楼”。旧时每年农历三月一日开始到九月一日的漕运期间,户部官员于楼上验收漕粮,故此这座大光楼又称为“验粮楼”。最初的大光楼面河两层,下层为高阔的券洞,是通道,上层为单檐歇山脊筒瓦顶,面阔进深均三间,四带廊有护栏。

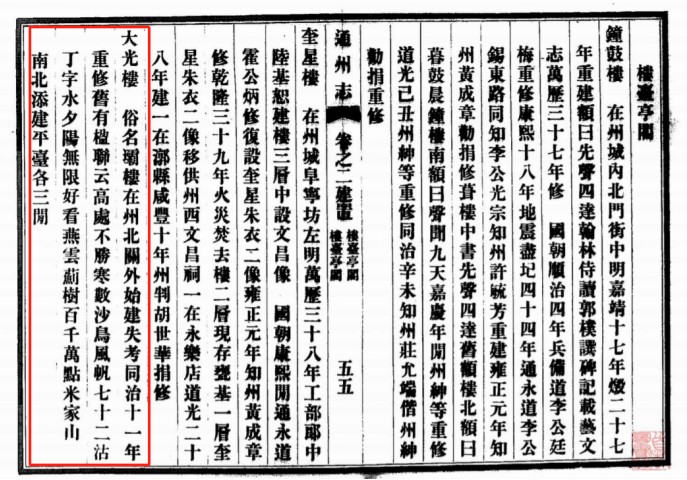

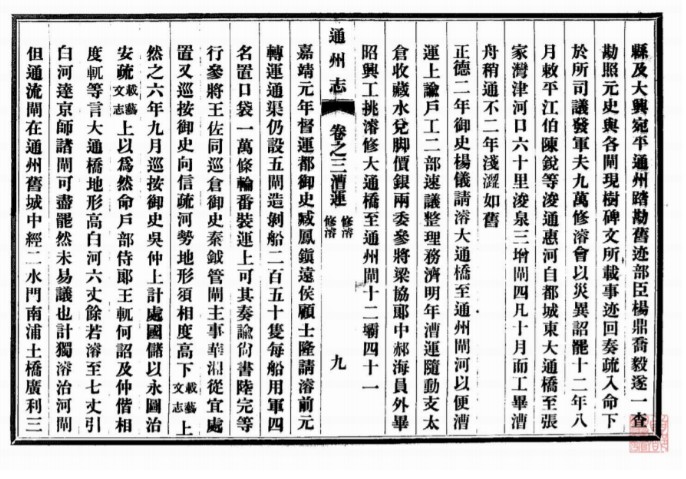

光绪《通州志》

光绪《通州志》有记载:“大光楼,俗名坝楼,在州北关外,始建失考,同治十一年重修。旧有楹联云:高处不胜寒,数沙鸟风帆,七十二沽丁字水;夕阳无限好,看燕云蓟树,百千万点米家山。”那么大光楼到底是何时修建的呢?

光绪《通州志》

还是根据《通州志》中的记载,我们的推测是明朝嘉靖七年(1528年),因明朝嘉靖六年(1527年),巡按监察御史吴仲奉旨巡视通州仓后,对整修通惠河提呈奏议,明世宗朱厚熜力排众议,批准了他的奏议。吴仲经过实地勘察,自荐主持施工,于嘉靖七年(1528年)二月动工,历经三个月后竣工。对通惠河、大通桥至通州一带河道、桥梁、闸坝、堤岸等进行了修造,并对普济闸下游河道进行了调整,放弃元代旧有河道,沿金代闸河旧道向东开浚,至通州城北门外入北运河。在通惠河入北运河口南侧,新建一座石坝并配有相应的辅助设施,而大光楼也许就是辅助设施其中之一。

可惜的是,清光绪二十六年(1900年)通州义和团北关首领傅德寿率“乾”字团民在大光楼上演练神拳,并且率团民焚烧教堂,捕杀倚仗洋教欺压通州百姓的地主豪绅教徒,还密切配合清军英勇抗击八国联军侵犯北京。当年秋季,凶残暴虐的八国联军攻陷通州,疯狂烧杀淫掠,将通州城乡凡是有义和团活动过的庙宇楼阁,都点燃烧毁。大光楼虽在城外,因义和团曾在此设指挥所和组织过团练,这座大运河上第一楼也没能逃过劫难,一度灰飞烟灭,大光楼饱经风霜,见证了通州历史的兴衰。今日我们所见的大光楼,是2008年在原址不远处,依照留存资料,原样复建的。楼体坐西朝东,面向运河,共有两层,上层为单檐歇山脊筒瓦顶,面阔进深均三间,四周带廊有护栏,下层为高阔的券洞。

图片来源@人民网

2023中国大运河文化带京杭对话暨北京(国际)运河文化节今日在京开幕。从北京城市副中心大运河城市段的大光楼码头上船,一路南下,这里是北京大运河文化重要节点,古时南方来的大船满载建材、粮食等汇集于此,坐粮厅官员在此查验调度,把南方沿运河运到石坝码头的漕粮装袋,沿葫芦湖转小船运往京城。重建的大光楼不仅是京杭大运河北起点的标志性建筑,也是对运河文化的一个传承和怀念。远远望去,拱形的拦河闸、秀美的大光楼,与标志性建筑燃灯塔浑然一体,宛若一幅精美的画卷,使古老的大运河焕发出青春的活力。

《漂来的北京》

本书讲述的是北京通州的运河文化。不同于以往那些宏论滔滔,从广义上、全局上探讨运河文化的大部头著作。这本书从细微处入手,汇集60个知识性、趣味性浓厚的史料、典故,围绕北京漕运和漕运对北京的历史贡献,从不同角度阐释京杭大运河北段北京通州运河文化内涵,进而提出作者一个鲜明的观点:北京是借助于运河并通过通州这个重要码头“漂”来的。语言轻松,章节短小,尤其适合广大普通读者闲暇时阅读。

大运河又称京杭大运河,北通北京,南抵杭州,横贯准河、黄河,全长1794公里,漕运历时1200多年,为中国东部平原古代伟大的水利工程。运河文化博大精深,历史底蕴丰厚宏阔,堪称传承中华文明和民族精神的绿色飘带。2006年,京杭大运河被公布为国家重点文物保护单位,随后,相关部门又紧锣密鼓地筹备整体申报世界文化遗产,并力争在2014年列入世界遗产名录。一时间,全国上下关注运河申遗,运河文化研究大势所趋。值此之际,《漂来的北京》一书的出版,正当其时。

两位作者周庆良与谷建华,生于通州燃灯塔影下,长在悠悠运河之北岸,自幼耳濡目染,饱受运河文化的陶治,与运河结下不解之缘。周庆良供职于通州区文物界,投身运河文化研究多年矣,著书立说,言必通州,金石书画,无不情系运河。谷建华,自主创业,业绩卓著,却始终钟情于运河文化,倾其所能,兴办文博,开发民俗,创作风情长卷,弘扬、光大运河文化。正是这样二位运河之子,孜孜以求,忠诚于运河文化事业,继《图说老北京——京门九衢》和《图说大运河——古运回望》之后,再一次联名创作了这本《漂来的北京》。

|编者介绍