25

2024-01我们在前面文章中已经介绍了,元、明、清三朝,每年从南方征调了数百万石漕粮。用数以万计的漕船沿京杭大运河北运而来,为了巩固政权,保卫边防,稳定局势,满足朝廷中央和京师官民生产生活的需要。然而,运来的那样多的粮食,到通州后,怎么办呢?储存在哪里呢?清末有位诗人叫李庆保的他用诗句回答说:“天仓收正供, 环海免鸿哀。” 李庆保诗句中的“天仓”的“天”字,指的是“古代君王”,在上古时代,“天”就是君主,“天仓”就是皇家的粮仓,也就是国仓。

北京通州的“大运中仓”仓墙遗址

“天仓”应该设在京城,沿京杭大运河送来的粮食理应储存在京城天仓里,但是大运河北端在通州,不是京师,还要从通州往京城剥运,才能储进京城天仓中。大运河运到通州的漕粮甚多,而由通州到京城的水陆剥运困难,不能及时将运到通州的所有粮食即时转运入京师,这就必然有大量粮食暂时储放在通州,因而朝廷在通州设置了中转仓。

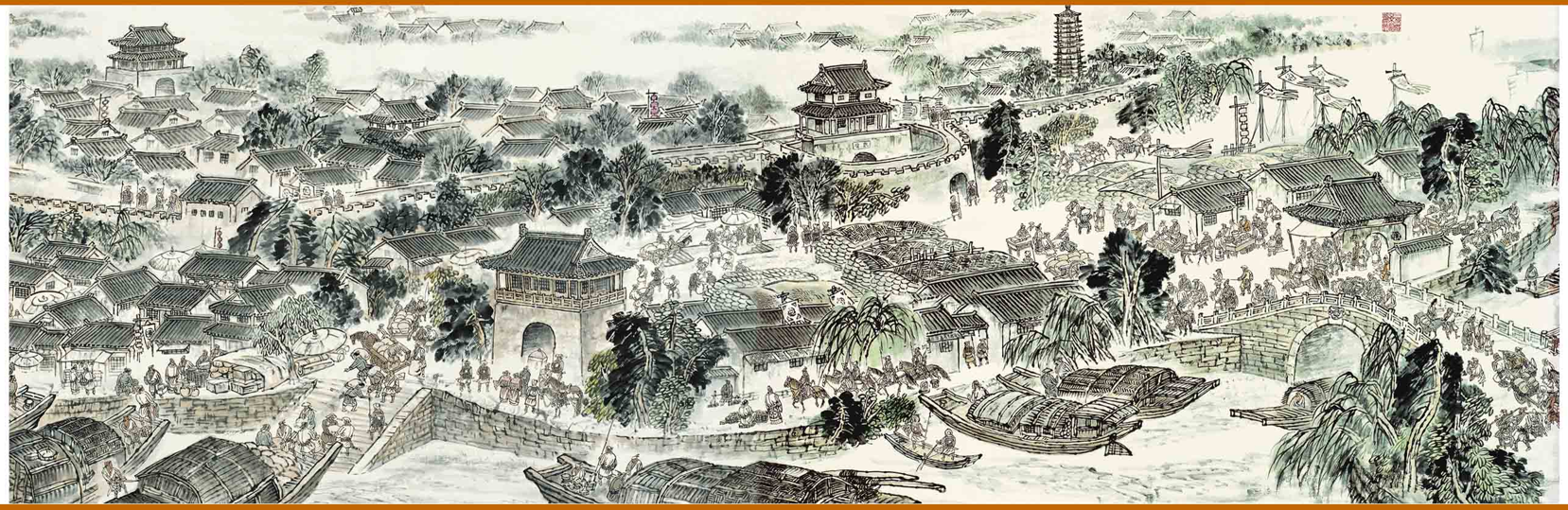

图为《古运回望图》分段画卷——通州城篇鉴赏

《古运回望图》全卷长210米,高0.83米,是北京大运河翰林文化开发中心以中国画独特的散点透视手法加以现代水墨运用融为一体展现给世人的长卷作品。以明代历史横切面角度展示历史,翔实历史资料为基础,以东便门、通州古城为起点,曲折南下至余杭结束,艺术地表现绵延1794公里,通州漕运重地——石坝和土坝码头运河两岸沿线的航运河道管理、农业、手工业、工商业、民俗文化等繁华景象。

北京大运河翰林文化开发中心是一家集文化、教育、房地产、金融、网络、大健康产业等为一体的综合性机构。自1997年成立以来,受到了党和国家及各级政府的支持与关怀,在董事长谷建华的带领下,肩负“以文化人、以文育人、以文培元”的使命,秉承着“纳百川之势,兴文化伟业”的企业理念,凭借对文化发展的前瞻意识,用文化的力量感召人们把对祖国的热爱化为报效祖国的力量,完成了一系列有重大影响力的文化工程:在有关领导的关怀下,先后于1997年香港回归、1999年澳门回归、2000年抗美援朝五十周年时在中国革命军事博物馆组织了三次大型书画展。继而,历时三年组织创作了反映老北京风貌的182米国画长卷《京门九衢图》;历时五年,组织创作了反映明代京杭大运河两岸民风民俗的210米国画长卷《古运回望图》;历时一年,聘请资深书法家书写了《北京2008年奥林匹克运动会申办报告》130米书法长卷,为社会创造了宝贵的精神财富。北京大运河翰林文化开发中心力求将战略理念、组织管理与社会责任有机结合,关注社会问题、在文化事业建设的同时,推动社会公益的可持续发展。

仓储和漕运的关系密不可分,作为北京的门户,通州早在金元时期就是重要的仓储基地。金朝取得了北部中国的统治权后,就利用潞水(今北运河)东南的海口和通向潞县的运河,将漕粮运到中都(今北京)。金天德三年(1151年),正式设通州,下辖潞、三河二县,并在通州建了丰备仓、通积仓和太仓这三座粮仓,储量约100多万石。从此,通州就成了“天子外仓”。

元大都建立太仓,多在城内部分的通惠河沿岸,从中统二年(1261年)开始建立,共三十八处。在皇庆(1312年-1314年)以后,官仓继续设立,到元末,城内及城边、通州等地共建立了五十四个官仓。元朝建立后,重新疏浚了闻名遐迩的京杭大运河,它纵贯中国东部最富庶的地区,将全国的政治中心与经济中心连接在一起。自元代开始,北京成为大一统的帝国都城,通过大运河,“百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南”。在早期,大运河的北端只到通州,所以南方及沿岸各地粮食物产由水路运到通州后要先卸船,再由人力畜力运到元大都城,这段路程全长50里,运转十分艰苦。通惠河开浚后,大大促进了京城仓储事业的发展,汩汩不断的通惠河,使北京、通州仓储连为一体,如同血脉一般支撑起北京的发展。整个元代,通州粮仓数一直在不断地增长,元成宗时,通州已具有了有年仓、富有仓、广储仓、盈止仓、及秭仓、乃积仓、乐岁仓、足食仓等八仓。到了元朝中后期,又增加了庆丰仓、延丰仓、富储仓、富衍仓、及衍仓这五仓,若再加上张家湾的李二寺仓,总数达到了十四,约储量200多万石,连同大都的27处粮仓,整个京通仓储量高达740万石左右。元代的粮仓小的一般有仓房一二十间,大的有库房七八十间,每间可储粮2500石,通仓基本上是中上等的规模,这些粮仓广布于通州城北及张家湾的运河沿岸。

明代储粮的仓是多级的,在中央有国家控制的太仓和水次仓。永乐迁都北京后,北京和通州的粮仓成为中央的太仓;水次仓座落在运河沿岸,有徐州、淮安、临清、德州和天津五个,这些仓的存在和发展与漕粮的运输有关。它们除了收贮附近漕粮以备运军逐级运往京通仓外,还作为京通仓的储备后仓而存在。明朝永乐七年(1409年),朝廷户部在旧城内外靠近南城垣处设有三座漕粮终储仓,供应保卫北京和长城部队的粮饷。设立于通州的国仓不再是中转仓,变为了终储仓。

清朝承袭明制,将通仓作为终储仓,供应八旗官兵、王公大臣俸禄,雍正四年(1726年)之后,朝廷简直把通州当做北京城的东大门了,把终储仓设在通州就跟设在北京城一样了。

《漂来的北京》

本书讲述的是北京通州的运河文化。不同于以往那些宏论滔滔,从广义上、全局上探讨运河文化的大部头著作。这本书从细微处入手,汇集60个知识性、趣味性浓厚的史料、典故,围绕北京漕运和漕运对北京的历史贡献,从不同角度阐释京杭大运河北段北京通州运河文化内涵,进而提出作者一个鲜明的观点:北京是借助于运河并通过通州这个重要码头“漂”来的。语言轻松,章节短小,尤其适合广大普通读者闲暇时阅读。

大运河又称京杭大运河,北通北京,南抵杭州,横贯准河、黄河,全长1794公里,漕运历时1200多年,为中国东部平原古代伟大的水利工程。运河文化博大精深,历史底蕴丰厚宏阔,堪称传承中华文明和民族精神的绿色飘带。2006年,京杭大运河被公布为国家重点文物保护单位,随后,相关部门又紧锣密鼓地筹备整体申报世界文化遗产,并力争在2014年列入世界遗产名录。一时间,全国上下关注运河申遗,运河文化研究大势所趋。值此之际,《漂来的北京》一书的出版,正当其时。

两位作者周庆良与谷建华,生于通州燃灯塔影下,长在悠悠运河之北岸,自幼耳濡目染,饱受运河文化的陶治,与运河结下不解之缘。周庆良供职于通州区文物界,投身运河文化研究多年矣,著书立说,言必通州,金石书画,无不情系运河。谷建华,自主创业,业绩卓著,却始终钟情于运河文化,倾其所能,兴办文博,开发民俗,创作风情长卷,弘扬、光大运河文化。正是这样二位运河之子,孜孜以求,忠诚于运河文化事业,继《图说老北京——京门九衢》和《图说大运河——古运回望》之后,再一次联名创作了这本《漂来的北京》。

|编者介绍

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届政协委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长,大运河翰林民俗博物馆馆长,鸡鸣驿邮驿文化主题邮局•邮票展览馆馆长,东方剑桥瀚林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编,央广网运河频道原总监。