01

2024-02要说封建王朝在通州设置中央级国仓,无论是中转仓,还是终储仓,您知道最早应该在哪一朝代吗?这个问题没有史料记载,但是可以根据一些其他资料去研究,就像曹雪芹逝世年代和埋葬地点在1992年出土的“曹公讳霑墓”刻石没有面世之前的百余年间,许多红学家们在未有确切记载的情况下,从旁的史料中去分析推断曹雪芹的逝世时间和墓葬位置这个手段一样,我们能够从一些蛛丝马迹中寻找朝廷最早设在今通州区域内的国仓地点。

据通州区内张家湾镇“仓上”村处在辽代帝后游幸时狩猎台(放鹰台、呼鹰台)之间的位置、辽开凿的萧太后运粮河的河口地点、1983年文物工作者在永乐店镇陈辛庄北港沟河西岸发现的被彻底破坏的辽代遗迹,可以推断早在辽时,朝廷就已经在今通州区域内的三个地方设置了帝后游猎用粮仓和中转漕仓了。就像上一篇文章所写的,继而在金、元、明、清四代,都曾在通州设有中转仓或终储仓。但是您是否知道?这五朝中全国最大的国仓就在通州啊!

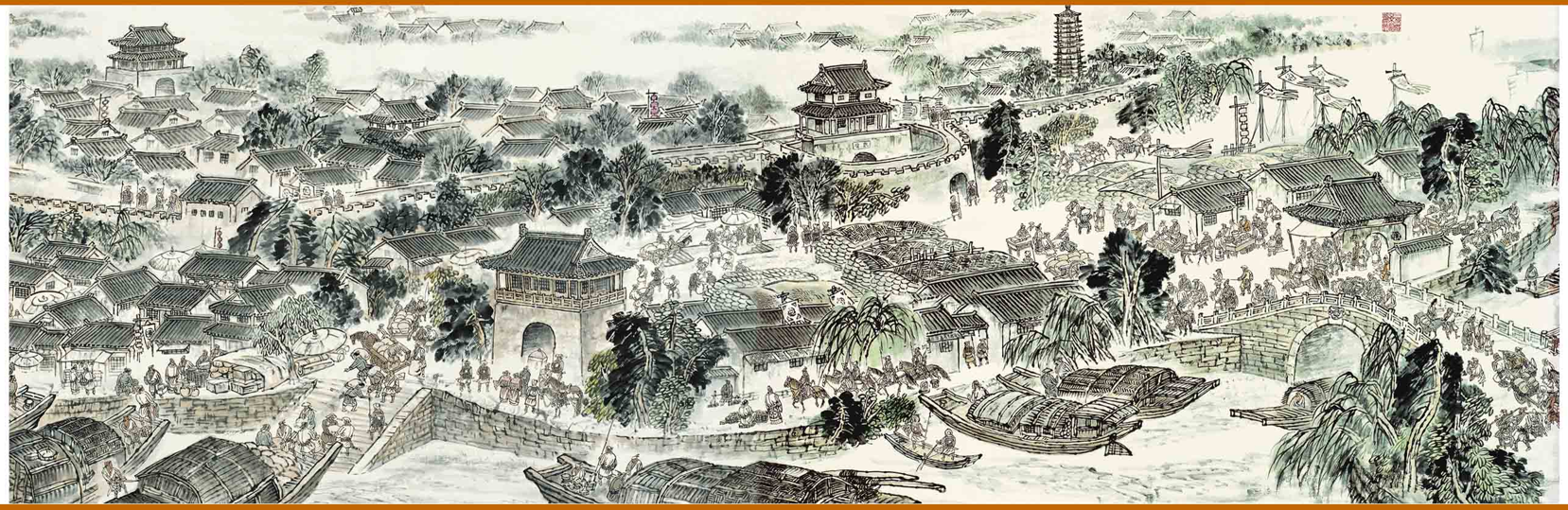

图为《古运回望图》分段画卷——通州城篇鉴赏

《古运回望图》全卷长210米,高0.83米,是北京大运河翰林文化开发中心以中国画独特的散点透视手法加以现代水墨运用融为一体展现给世人的长卷作品。以明代历史横切面角度展示历史,翔实历史资料为基础,以东便门、通州古城为起点,曲折南下至余杭结束,艺术地表现绵延1794公里,通州漕运重地——石坝和土坝码头运河两岸沿线的航运河道管理、农业、手工业、工商业、民俗文化等繁华景象。

北京大运河翰林文化开发中心是一家集文化、教育、房地产、金融、网络、大健康产业等为一体的综合性机构。自1997年成立以来,受到了党和国家及各级政府的支持与关怀,在董事长谷建华的带领下,肩负“以文化人、以文育人、以文培元”的使命,秉承着“纳百川之势,兴文化伟业”的企业理念,凭借对文化发展的前瞻意识,用文化的力量感召人们把对祖国的热爱化为报效祖国的力量,完成了一系列有重大影响力的文化工程:在有关领导的关怀下,先后于1997年香港回归、1999年澳门回归、2000年抗美援朝五十周年时在中国革命军事博物馆组织了三次大型书画展。继而,历时三年组织创作了反映老北京风貌的182米国画长卷《京门九衢图》;历时五年,组织创作了反映明代京杭大运河两岸民风民俗的210米国画长卷《古运回望图》;历时一年,聘请资深书法家书写了《北京2008年奥林匹克运动会申办报告》130米书法长卷,为社会创造了宝贵的精神财富。北京大运河翰林文化开发中心力求将战略理念、组织管理与社会责任有机结合,关注社会问题、在文化事业建设的同时,推动社会公益的可持续发展。

在古代,粮食产地与食用地很多时候并不一致,作为金代都城战略重地,通州在金代时就已经是漕粮汇聚之地了。粮食运输的成本,即使放在现代来说也是非常高昂的,所以古代朝廷也非常重视粮食的储存和运输,尽量减少中间转站的成本。取得北部中国的统治权后,即利用直沽(今天津)、潞水(今北运河),将漕粮运到中都(今北京)。金天德三年(1151年),正式设通州,并在通州建了丰备仓、通积仓和太仓三座粮仓,储粮100多万石。

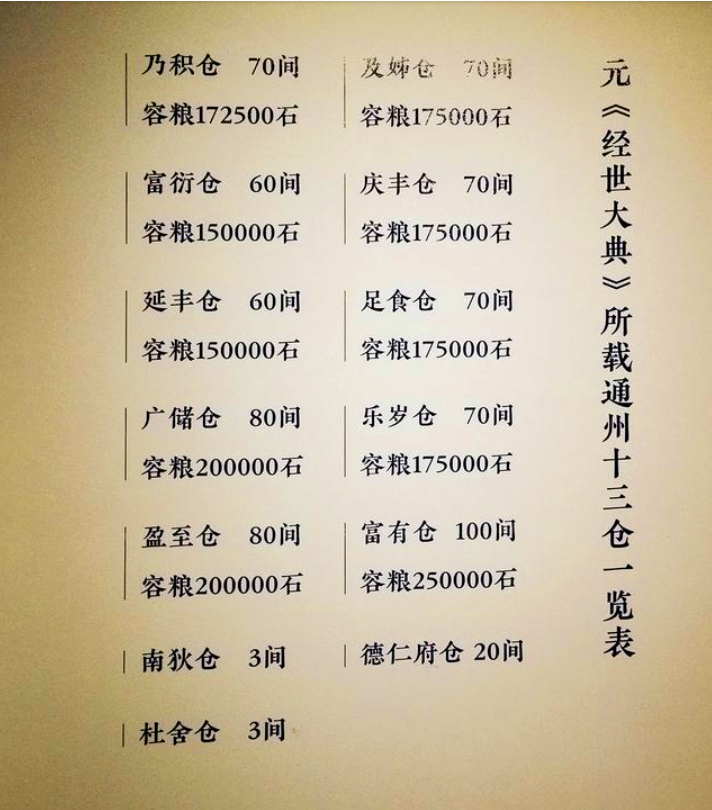

元朝初期的漕仓均建于今通州区,管理也基本延续了金代的制度。中统元年(1260年)建立千斯仓时,便勘查借鉴了金代通州粮仓的规制。《元史·百官志》记载,元代大都仓库都归京畿漕运使司管辖,各仓主要负责人为监收支一人,正七品。根据仓库重要程度分三类配置协理官员,一类设大使(从七品)、副使(正八品)各两名;一类设大使一名、副使两名;一类设大使、副使各一名。各仓派军士五人看守。元代,通州建有十三仓。《元史》中记载了十三仓的具体名称,还记录了各仓官员的品级和配置情况:“通州十三仓,秩正七品。有年仓、富有仓、广储仓、盈止仓、及稀仓、乃积仓、乐岁仓、庆丰仓、延丰仓,已(以)上九仓,各置监支纳一员,正七品:大使二员,从七品;副使二员,正八品。足食仓、富储仓、富衍仓、及衍仓,已(以)上四仓,各置监支纳一员,正七品:大使二员,从七品:副使一员,正八品。”

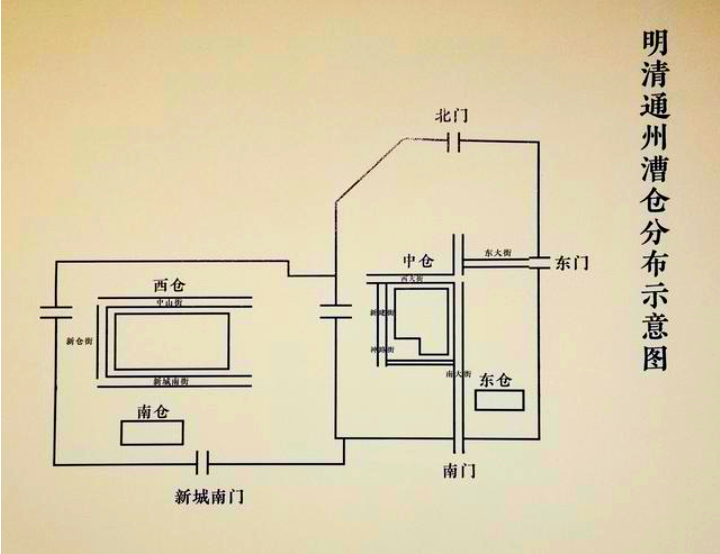

明成祖朱棣迁都北京后,为保证朝廷和军队的供给,在京城及周边广置粮仓。宣德以后,为增加储粮量,朝廷多次下令增置通州粮仓。如宣德六年(1431年),增置北京及通州仓。正统元年(1436年),定通州五卫仓名,在城中者为大运中仓,城内东者为大运东仓,城外西者为大运西仓,并令修通州等仓一百四十三间。从这年起,定制每年运抵北京漕粮500万石,分储京仓四成、通仓六成。明代张岱在《石匮书》(《漕运志》)中有记载,正统元年(1436年),“时岁运米五百万(石),京十之四,通十之六”。也就是说,通州粮仓年储运约三百万石。到隆庆初,“储通仓者三百三十余万石,而京仓仅二百余万石”。每月通州粮仓支出的粮食在三十万石左右。如“弘治之末,仓场月支米二十八万石,至正德初年,至三十三万(石)矣。”到了嘉靖四十三年(1564)年,朝廷根据巡仓御史王用祯的建议,始建张家湾仓。

到了清代在沿用明代通仓的基础上,进行了增建和整修。《通县志·漕运专记》中记载:“仓内建廒,一廒五间。数廒连山并建称‘连’。连与连之间相距三丈,左右各宽二丈,称水道。”各廒按《千字文》中“天地玄黄……”顺序编号。每廒储米1万石,康熙六十一年(1722年),通仓存粮最多,达513.9万石。通州地处京门,襟河带海,漕运发达,成为上拱京畿的交通要道,最重要的也是仓储重地啊!

《漂来的北京》

本书讲述的是北京通州的运河文化。不同于以往那些宏论滔滔,从广义上、全局上探讨运河文化的大部头著作。这本书从细微处入手,汇集60个知识性、趣味性浓厚的史料、典故,围绕北京漕运和漕运对北京的历史贡献,从不同角度阐释京杭大运河北段北京通州运河文化内涵,进而提出作者一个鲜明的观点:北京是借助于运河并通过通州这个重要码头“漂”来的。语言轻松,章节短小,尤其适合广大普通读者闲暇时阅读。

大运河又称京杭大运河,北通北京,南抵杭州,横贯准河、黄河,全长1794公里,漕运历时1200多年,为中国东部平原古代伟大的水利工程。运河文化博大精深,历史底蕴丰厚宏阔,堪称传承中华文明和民族精神的绿色飘带。2006年,京杭大运河被公布为国家重点文物保护单位,随后,相关部门又紧锣密鼓地筹备整体申报世界文化遗产,并力争在2014年列入世界遗产名录。一时间,全国上下关注运河申遗,运河文化研究大势所趋。值此之际,《漂来的北京》一书的出版,正当其时。

两位作者周庆良与谷建华,生于通州燃灯塔影下,长在悠悠运河之北岸,自幼耳濡目染,饱受运河文化的陶治,与运河结下不解之缘。周庆良供职于通州区文物界,投身运河文化研究多年矣,著书立说,言必通州,金石书画,无不情系运河。谷建华,自主创业,业绩卓著,却始终钟情于运河文化,倾其所能,兴办文博,开发民俗,创作风情长卷,弘扬、光大运河文化。正是这样二位运河之子,孜孜以求,忠诚于运河文化事业,继《图说老北京——京门九衢》和《图说大运河——古运回望》之后,再一次联名创作了这本《漂来的北京》。

|编者介绍

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届政协委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长,大运河翰林民俗博物馆馆长,鸡鸣驿邮驿文化主题邮局•邮票展览馆馆长,东方剑桥瀚林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编,央广网运河频道原总监。