08

2024-02您知道“设施”就是为进行某项工作或者为满足某种需要而建立起来的机构、系统、组织、建筑等等,比如学校要组织一次大型的“八荣八耻”演讲比赛会,为这次演讲大会建立的领导小组、准备的会场就是必要的设施,农民要完成灌溉二百亩水稻的任务,没有机井这种设施是纸上谈兵;编辑部要出版一套精美的图书,没有印刷厂印刷车间这种设施是异想天开。。。。。。同样道理,封建王朝要顺利完成漕运要务,没有户部设立的漕运总督府、坐粮厅等这样的机构和码头、闸坝、仓场等设施都是竹篮打水一场空。关于大运河头通州城内外漕运机构和码头、仓场等设施,在前面已经讲过一些,是不是有了这些机构和设施就可以完成漕运大事了呢?不可!

在通州,在大运河端,为了配合漕运事务圆满完成,除上述所谈的设施以外,还有下面一些设施不能没有。

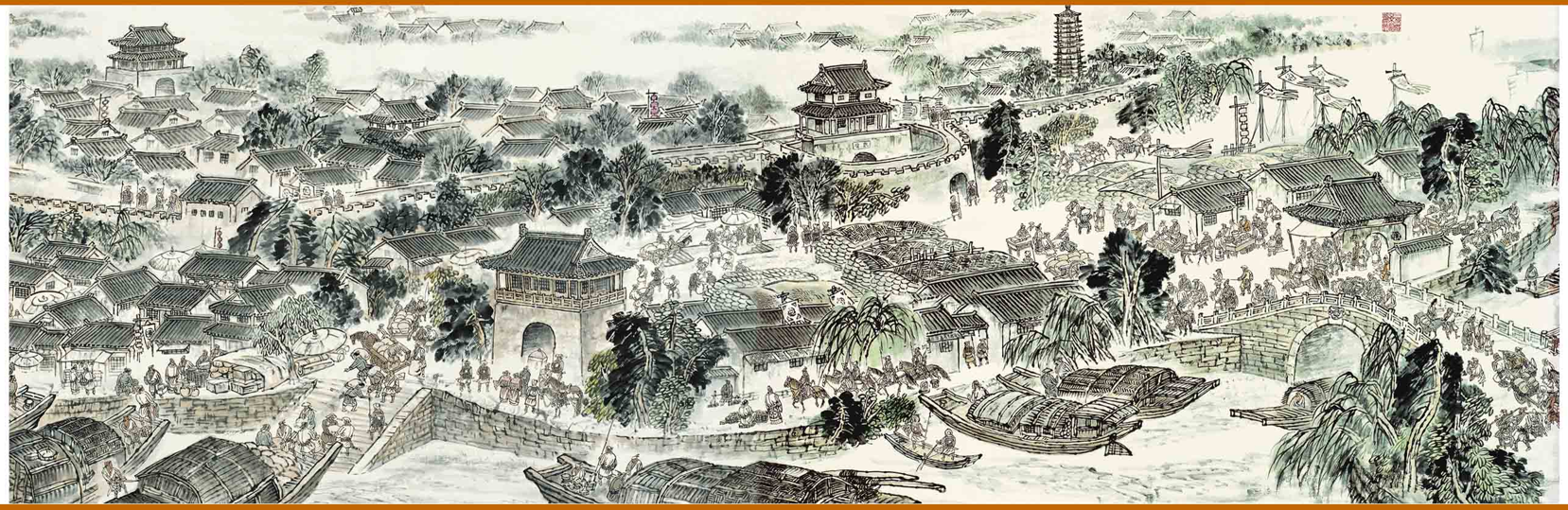

图为《古运回望图》分段画卷——通州城篇鉴赏

《古运回望图》全卷长210米,高0.83米,是北京大运河翰林文化开发中心以中国画独特的散点透视手法加以现代水墨运用融为一体展现给世人的长卷作品。以明代历史横切面角度展示历史,翔实历史资料为基础,以东便门、通州古城为起点,曲折南下至余杭结束,艺术地表现绵延1794公里,通州漕运重地——石坝和土坝码头运河两岸沿线的航运河道管理、农业、手工业、工商业、民俗文化等繁华景象。

北京大运河翰林文化开发中心是一家集文化、教育、房地产、金融、网络、大健康产业等为一体的综合性机构。自1997年成立以来,受到了党和国家及各级政府的支持与关怀,在董事长谷建华的带领下,肩负“以文化人、以文育人、以文培元”的使命,秉承着“纳百川之势,兴文化伟业”的企业理念,凭借对文化发展的前瞻意识,用文化的力量感召人们把对祖国的热爱化为报效祖国的力量,完成了一系列有重大影响力的文化工程:在有关领导的关怀下,先后于1997年香港回归、1999年澳门回归、2000年抗美援朝五十周年时在中国革命军事博物馆组织了三次大型书画展。继而,历时三年组织创作了反映老北京风貌的182米国画长卷《京门九衢图》;历时五年,组织创作了反映明代京杭大运河两岸民风民俗的210米国画长卷《古运回望图》;历时一年,聘请资深书法家书写了《北京2008年奥林匹克运动会申办报告》130米书法长卷,为社会创造了宝贵的精神财富。北京大运河翰林文化开发中心力求将战略理念、组织管理与社会责任有机结合,关注社会问题、在文化事业建设的同时,推动社会公益的可持续发展。

大通桥下的晒粮图

晒米厂

按《明通纪》记载:“嘉靖十四年,以通州晒米厂,地召民细种”,而《明会典》则更详细叙述了晒米厂的情形:“十四年,题准将通州新城西南角,晒米厂。地四顷八十亩,召但每亩定租银一钱二分,岁该银五十七两六钱,该州依期徽完,解部送太仓银库交纳。遇通仓修理,公摩粮跳等项,呈部支用,其墙垣树株盗伐损伤,责令佃户赔补。”上图中是役夫正在晒米厂摊晒漕粮情形。其中,右部位是役夫将不合格粮食先铺摊在空场之中,晒一段时间后,再用木锨攒成条状,将底层粮食翻到埂外表受晒。左上筒瓦卷顶高大的围墙,将晒米厂圈住。通州区复兴庄,就是原来西仓的晒米厂。1900年以后庚子赔款,把那块地方赔给了美国教会,教会在那个地方就建立了一个村子。

号房、袋厂和席厂

石坝、土坝均有仓场总署修建的号房,也称“窝伙”,作为役员们休息处和临时粮仓,以应对刮风下雨的坏天气或粮食无法及时搬运的情况。二坝还设有袋厂,用于装运漕粮入京通二仓,由运粮置袋经纪掌管。《通县志·漕运·号房》载:“漕粮行运之中风雨骤至,设号房堆垛以避损失。土坝号房:明万历年间51间,至清光绪五年(1879)仅存25间。”看来道光年间(1821-1850)的号房,比光绪五年还要多一些。在土坝码头以南的东岳庙,还有贮存二坝备作铺苫粮垛、扬晒漕粮等需用芦席的席厂。

朝廷设在通州的漕运设施还有修缮漕仓的黑窑厂(烧制砖瓦)、土坯厂、竹木厂,管理漕运的公馆,验量漕粮数额的掣斛厅,负责治河修闸的工部分司,便于转运漕粮人仓的桥梁,用于堵口护岸所用木桩来源的林场,通仓内防火而打的砖井等等。您从这些分门别类的漕运设施,应该体会到通州运河文化底蕴的丰厚了。千百年来,通州运河两岸百姓的日常生活与大运河息息相关,柴米油盐、衣食住行,均离不开大运河的滋养。

《漂来的北京》

本书讲述的是北京通州的运河文化。不同于以往那些宏论滔滔,从广义上、全局上探讨运河文化的大部头著作。这本书从细微处入手,汇集60个知识性、趣味性浓厚的史料、典故,围绕北京漕运和漕运对北京的历史贡献,从不同角度阐释京杭大运河北段北京通州运河文化内涵,进而提出作者一个鲜明的观点:北京是借助于运河并通过通州这个重要码头“漂”来的。语言轻松,章节短小,尤其适合广大普通读者闲暇时阅读。

大运河又称京杭大运河,北通北京,南抵杭州,横贯准河、黄河,全长1794公里,漕运历时1200多年,为中国东部平原古代伟大的水利工程。运河文化博大精深,历史底蕴丰厚宏阔,堪称传承中华文明和民族精神的绿色飘带。2006年,京杭大运河被公布为国家重点文物保护单位,随后,相关部门又紧锣密鼓地筹备整体申报世界文化遗产,并力争在2014年列入世界遗产名录。一时间,全国上下关注运河申遗,运河文化研究大势所趋。值此之际,《漂来的北京》一书的出版,正当其时。

两位作者周庆良与谷建华,生于通州燃灯塔影下,长在悠悠运河之北岸,自幼耳濡目染,饱受运河文化的陶治,与运河结下不解之缘。周庆良供职于通州区文物界,投身运河文化研究多年矣,著书立说,言必通州,金石书画,无不情系运河。谷建华,自主创业,业绩卓著,却始终钟情于运河文化,倾其所能,兴办文博,开发民俗,创作风情长卷,弘扬、光大运河文化。正是这样二位运河之子,孜孜以求,忠诚于运河文化事业,继《图说老北京——京门九衢》和《图说大运河——古运回望》之后,再一次联名创作了这本《漂来的北京》。

|编者介绍

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届政协委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长,大运河翰林民俗博物馆馆长,鸡鸣驿邮驿文化主题邮局•邮票展览馆馆长,东方剑桥瀚林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编,央广网运河频道原总监。