16

2022-08火镰,一种久远的取火工具,由于形状酷似镰刀,与火石撞击能产生火星而得名。上世纪五、六十年代比较偏僻的农村还有人在使用,现在已很难见到它的踪影,想要搜寻一件也不是容易的事了。只因为它太普通不起眼,不为人们注意或被遗忘,但它却是一个时代的历史见证。

上期我们欣赏了中国传统文化代表水烟袋,本期我们继续走进大运河翰林民俗博物馆欣赏点燃水烟袋的传统取火工具——火镰。

【名称】:火镰

【年代】:清末

【材质】:铁制、银饰

【用途】:传统取火工具

【馆藏】:大运河翰林民俗博物馆

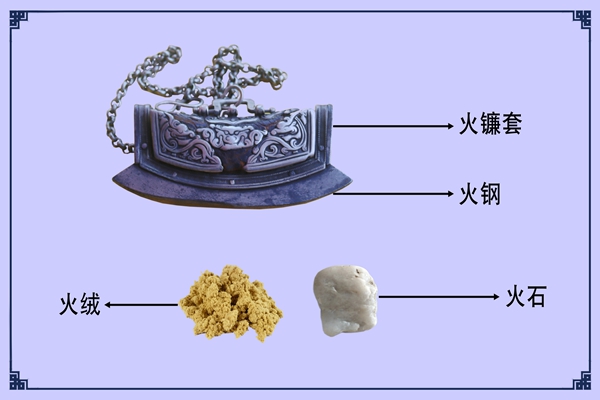

火镰的组成:

(大运河翰林民俗博物馆馆藏火镰)

火镰是由火石、火绒、火钢、火镰套四部分组成。

火石也叫燧石,是在山中开采出来的,与现在所用的火石基本相同,由于在撞击下产生摩擦从而加热,在与空气中的“氧”发生化学反应就会溅出火花。

火绒:其实就是“艾蒿”的叶子。在春夏之时将艾蒿的叶片采下,在经过晾干或阴干后用力揉成絮状待用。因艾蒿自身具有抗菌、防霉、防虫、镇咳祛痰的功效。民间自古就有“端午采艾,悬门户上”,“居家常备艾,老少常无患”以禳毒气的习俗,因此先人们把它做为取火的火引子也就不足为奇了。

火钢:就是以一块硬度不强的钢条,打造成形状如镰刀样式,是火镰的主要部件。讲究的人则会在火钢上雕刻一些比较有寓意的纹饰,并且用皮革镶嵌在打造好的火钢内,口上则是嵌有两块铁皮,其中一块带有磁性,不用时会自动把口封好,起到防止包里装的火石、艾绒等物件丢失或受潮的作用。最后再配上一根绳子或链子,穿上珠子、玉器、玛瑙等物件,不但美观更是可以彰显出火镰主人的品味。

火镰套:火镰套的外形多似盒夹、荷包的样式,为贵族或富裕人家使用。火镰套的外观精美,多以雕刻、镶嵌为主。更有“云纹龙”的火镰盒是以象牙雕刻而成,据说是乾隆皇帝御用之物。

使用方法

火镰利用了摩擦起火的原理。最初的火镰比较简单,仅在一块长形钢铁的两端,锻打一个环形手柄就行了。后来才逐渐考虑配备一个皮夹袋,以贮存火石和艾绒,进而在皮夹袋上饰以金、银、铜或铁质图案花纹,直至镶嵌珊瑚珠玑,以示华美贵重。用火镰取火时,先揭开皮夹袋前盖,取出火石(敲成片状的质地细密的小石块)和艾蒿绒团,将艾绒团紧贴在石片上,用食指和拇指捏住,另一只手拿火镰,用钝刃擦击火石边缘,在火花飞溅中艾绒被点燃,再将冒烟的艾绒包在干细茅草中,使其受风生焰,便完成了利用火镰取火。

历史传承

火镰因其形状酷似如弯弯的镰刀在与火石撞击时能产生出火星而得名,起源甚早,并流行于全国各地。远古时期燧人氏钻木取火结束了人类茹毛饮血的时代,后随时光的流逝,取火的方法不断更新,有力地促进人类文明的进步。随着铁器的发明,取火的方式又前进了一步,这说明先人使用火镰取火至少已经有上千年的历史了。

至宋代火药被发明,火镰的使用价值也随之大幅度提高,不仅是百姓日常生活的用具,一些火器也须借助火镰击发。如《水浒传》的第八十四回:“自有引火的药头、火刀、火石、火筒、烟煤藏在身边。”这一时期,火镰就已具有了军事用途。

及至明末清初,烟草传入中国,火镰更是成为重要的生活用具,不仅家居必备,还增加了随身携带、随时取用的需要。这一时期的火镰,为了满足不同的需求,增添了大量个性化的设计。如火镰的体量大小,敲击火石的朝向,都可以根据使用者的习惯喜好定制。普通的火镰,除刀刃部分外都会用皮革包裹起来,方便使用者持握,敲击取火,顶端的位置还设有系绳的孔扣,可用绳子悬挂在身上或装入特制的荷包中。而一些世族贵胄、富商大贾为了彰显身份和富贵,用金银或白铜制作火镰的持把,上面雕饰各种吉祥图案,或者镶嵌玛瑙、红珊瑚、绿松石之类的宝石,使之炫目耀眼。一些悬系火镰的绳带,也是用银子打造连缀而成,极显奢华之气。在不同阶层的社会生活当中,火镰于实用性之外,还有着身份道具的作用。

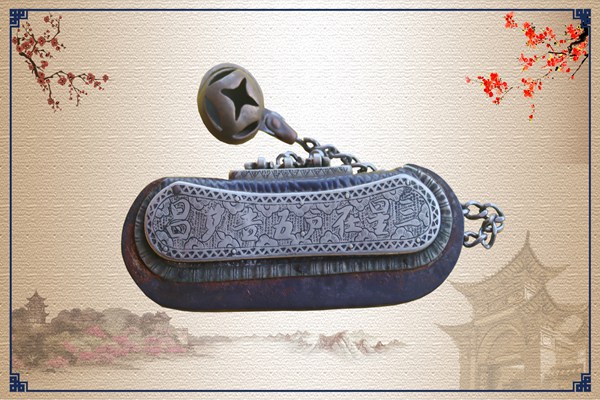

(大运河翰林民俗博物馆馆藏火镰)

皇室贵族也离不开火镰,故宫中至今保存着雍正、乾隆皇帝使用过的火镰。这种火镰由宫中工匠精心制作,其下部用钢铁做成,上面是用金子做成、刻有精细的龙纹,握在手上很舒服。火镰、火石、火绒分别放在明黄缎子袋里盛入象牙雕刻成的火镰盒的三个格子中。火镰盒由一直在宫中做活的广东象牙雕刻工匠黄振效制作,象牙盒一侧刻有“乾隆御用”款,另一侧刻有“黄振效恭制”字样。火镰盒上面有一个金属环(或玉佩),用绦带连接,与盛香料的荷包及盛牙签的、耳挖勺等物品一起佩带在朝服的腰带上,以备使用,体现了马背民族生活特点。

在民国时期,火镰的造型已经多种多样了,可以随身携带。20世纪50年代左右,一些偏远地区还在使用火镰,而经济发达的地区已经开始流行火柴,人们开始使用火柴取火,不过贫穷人家用不起火柴,只能继续使用火镰,且使用人数不少。像一些海拔较高的地方,人们都还在用火镜。小小的火柴,轻轻一划便产生了火花,相较于火镰,火柴的取火速度、便捷深受人们的喜爱,于是火镰慢慢退出了取火的历史舞台,但是其文化传承依旧影响着当代的社会发展。

二十世纪中期至今,掀起的户外运动的热潮,人们登山、探险、野外生存。由于户外运动者所去的地方大多都是原生态,而且环境比较恶劣,天气潮湿,取火难度较大,一般的取火工具都无法使用。于是人们改进火镰的造型,并且提高实用性,使其更适合野外环境使用,主要由打火石、刮片、求生口哨等组成。使用方法是将打火石放在面纸上,用刮片刮打打火石,产生的火花落在撕碎的面纸上,就会燃起火苗。

(大运河翰林民俗博物馆馆藏火镰)

结束语

在历史的长河中人类不断在推陈出新择优而取中进步。一件器物的消失不能等同于一个物种的消失,进入二十世纪火柴和打火机的大量普及,火镰才慢慢退出了历史舞台。火镰它曾经在我们先人的手中存在过,给生活带来方便获取过乐趣,而取代它的火种采集方式更具有适用和方便的性能。火镰已成为过去的记忆,被历史的尘埃掩埋。它仅是人类生存沧海中的一朵小花,这就是历史给予我们的启迪。

博物馆创始人简介

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长、大运河翰林民俗博物馆馆长、东方剑桥翰林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编。

博物馆简介

大运河翰林民俗博物馆位于通州区凉水河畔,于2010年由民营企业家谷建华发起成立,为通州区第一家民营博物馆,也是北京地区唯一的大运河民俗文化综合展示、研究、保护、开发、利用的文化场馆。曾任国家文物局局长、北京故宫博物院院长之职的著名文博专家吕济民先生为博物馆题名。

大运河翰林民俗博物馆占地近十亩,建筑面积一万平方米,藏品数万件,均系谷建华先生的个人收藏。现有玉器展厅、瓷器展厅、石器展厅、现代工艺品展厅、古代计量器展厅、陶器铁器展厅、景泰蓝工艺品展厅、青铜器工艺品展厅、书画展厅等26个,各展厅藏品都有着很高的历史价值和学术价值。

博物馆的宗旨是:“传承保护珍贵遗产,突出彰显艺术特色,发挥区域优势,展藏科研并举,弘扬悠久历史,光大运河文化,服务通州新城建设,致力首都科学发展”。

藏品展示

仿明 精铸紫铜胎鎏金缠枝莲纹兽足螭龙耳熏炉

【规格】高30cm;口径14.8cm;腹径18cm;耳距26cm;重6.45kg

【款识】德顺斋

【详述】铜胎,唇口,束颈,丰肩,鼓腹,三兽足挺立,内收外撇,稳重大气。口沿两侧双螭龙躬身为耳,简约灵动。器盖中央置瑞兽为钮,镂雕卷草纹出烟口,出烟效果奇佳,炉口阴刻回纹一周,颈部收束,腹部满工精作浮雕缠枝莲纹饰,精繁考究,线条转折流畅,神韵超逸。整器铜质精良,铸造深竣。

仿明 精铸紫铜胎鎏金牧童骑牛图鼓式炉

【规格】高17.3cm;口径16.5cm;腹径20.5cm;耳距26cm;重4.85kg

【款识】崇祯乙亥云基主人制

【详述】此炉采用精铜铸造,铜质精良,铸熔饱满。鼓式炉身,浑圆鼓腹,上下各饰鼓钉纹一周,炉身两侧设对称狮首耳,狮首涡旋粗眉,双目圆睁,神态凶猛威武。下承三兽足,与整体协调有致,美感十足。器壁鱼子纹锦地,浮雕缠枝莲纹,两面中央开窗,铸饰高浮雕牧童骑牛图,牧童幼稚可爱,构图疏密有致,远近结合,宁静祥和。整器通体鎏金,为收藏陈设佳品。