26

2022-10我国是世界上最早实行法制计量的文明古国,无论从古代计量精度上看,还是从计量单位和计量管理体制上看,都是举世无双的。今天我们一起走进大运河翰林民俗博物馆认识古老的计量工具——戥秤。

(大运河翰林民俗博物馆)

戥秤,是古代一种衡量轻重的器具,据传是刘承硅发明的,也被称为“戥子”、“分厘戥秤”、“司马秤”,传入日本后称为“唐秤”。 戥秤是衡器中的“贵族”, 属于小型的杆秤,旧时专门用来称量金、银、贵重药品、香料以及珠宝的精密衡器。其对微量计重比起一般杆秤,达到前所未有的精密程度,是古代衡器制造史上一个重大创新。

(大运河翰林民俗博物馆馆藏戥秤)

戥秤是民间吉祥文化的见证。俗话说:“从小识得秤花,长大自会当家”、“家有万贯,外有戥子”, 可见戥子在当时社会和家庭中的重要地位。在中国传统文化中,无论是红木大秤,还是各类小型戥秤,均被视为吉祥之物。随着时光的推移,这一不太起眼的老物件,我们现在已难见其踪,一些年轻人对此物几乎是一无所知,就是这个“戥”字念什么也会让我们去翻查一番字典。戥子的构造、样式、造型、材质多有不同,它不仅表现了我国历代手工艺人的精湛技艺,更体现了古人的智慧,是中华民族的宝贵遗产。

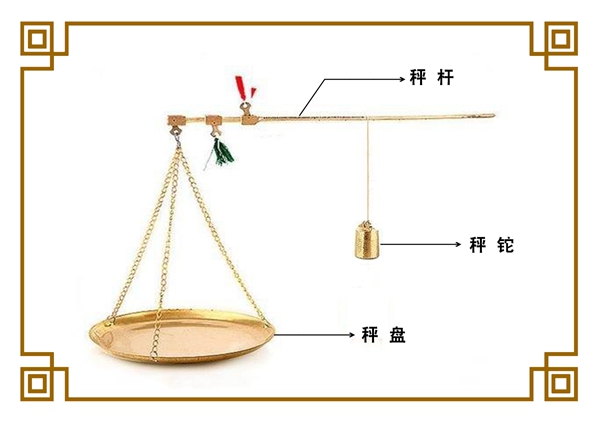

戥秤构成

戥秤的主要的构件组成有小秤盘、秤铊、秤杆。

秤杆,是戥子的关键部件,其选材有质重性韧的象牙、象骨,有质坚如铁的纯黑色乌木,有精工铸造的青铜,有洁白如玉的动物硬骨。

秤盘,是放置称量物品的器皿,一般是由青铜铸造而成,也有的是由紫铜板冲压而成。

秤铊,是由青铜铸造。秤铊的形制品种繁多,有高度适中的圆柱体,有厚薄得体的椭圆形,有如同硬币的圆形,有镶嵌金银饰品的组合形。有的为了扩大称量范围,一个戥子备有两个大小不等的戥子锤。戥秤主要用于称一些贵重的黄金、白银、珠宝、中草药等,以克为计量单位。

戥秤的使用

戥秤的工作为杠杆原理。使用前要先检查称盘和称钮是否相符,然后检查称盘是否平衡,确定平衡后就可以使用。

◆持戥:左手虎口持戥杆,右手拇指和食指捏住戥纽,右手手腕向上,手心向前。

◆校戥:左手将戥铊绳固定在定盘星上(下排右侧第一个刻度点)右手提前毫(右侧为前毫)使戥盘悬空。戥杆,戥盘呈水平状态。每次使用戥秤前都需校戥。

◆称量:1.校戥无误后,方可开始称物;2.用左手挟持戥杆,右手抓物放入戥盘内;3.右手提纽齐目,左手调整戥铊绳直至戥杆平衡。戥星的指数就是所称物的重量。

◆戥秤的使用注意:1.戥不离铊,铊不离戥;2.戥铊的重量是固定的;3.戥盘应成水平状态。

(大运河翰林民俗博物馆馆藏戥秤)

秤的由来

相传范蠡在经商中发现,人们在市场买卖东西,都是用眼估堆,很难做到公平交易,便产生了创造一种测定货物重量的工具的想法。

一天,范蠡在经商回家的路上,偶然看见一个农夫从井中汲水,方法极巧妙:在井边竖一高高的木桩,再将一横木绑在木桩顶端;横木的一头吊木桶,另一头系上石块,此上彼下,轻便省力。范蠡顿受启发,急忙回家模仿起来:他用一根细而直的木棍,钻上一个小孔,并在小孔上系上麻绳,用手来掂;细木的一头拴上吊盘,用以装盛货物,一头系一鹅卵石作为铊;鹅卵石搬动得离绳越远,能吊起的货物就越多。于是他想:一头挂多少货物,另一头鹅卵石要移动多远才能保持平衡,必须在细木上刻出标记才行。但用什么东西做标记好呢?范蠡苦苦思索了几个月,仍不得要领。

一天夜里,范蠡外出小解,一抬头看见了天上的星宿,便突发奇想,决定用南斗六星和北斗七星做标记,一颗星代表一两重,十三颗星代表一斤。从此,市场上便有了统一计量的工具——秤。但是,时间一长,范蠡又发现,一些心术不正的商人,卖东西时缺斤少两,克扣百姓。他想,怎样把秤改进一下,杜绝奸商们的恶行呢?终于,他想出了改白木刻黑星为红木嵌金属星形,并在南斗六星和北斗七星之外,再加上福、禄、寿三星,以十六两为一斤。目的是为了告诫同行:作为商人,必须光明正大,不能去赚黑心钱。并说:“经商者若欺人一两,则会失去福气和幸福;欺人二两,则后人永远得不了‘俸禄’(做不了官);欺人三两,则会折损‘阳寿’(短命)!”就这样,秤这种计量工具便一代一代地流传了下来,并一直沿袭了两千多年,直至今天。

(大运河翰林民俗博物馆馆藏戥秤——秤铊)

秤铊代表“权”,秤杆代表“衡”,所以“权衡轻重”一词便来源于此。定盘星表示天理良心。前七颗星,代表北斗七星(天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、瑶光),告诫人们在用秤的时候,心中有方向不可贪财迷钱,要辨是非。中间六颗星,代表南斗六星(天府、天梁、天机、天同、天相、七杀),表示东南西北上下六方,它告诫大家,用秤的时候要心居中正不可偏斜。后三颗星,代表福禄寿三星,寓意吉星高照,称心如意,福、禄、寿三星分别主一个人一生的福、禄、寿。要求实施计量者在称重过程中要规规矩矩,必须足斤足两,如果称东西,短斤少两,都要受到惩罚。卖东西少给人一两,福星就减少这个人的福;少给二两,禄星就给这个人减禄;要少给三两,寿星就给这个人减寿,古代人都知道“人在做,天在看”,所以人都不敢做昧良心的事。

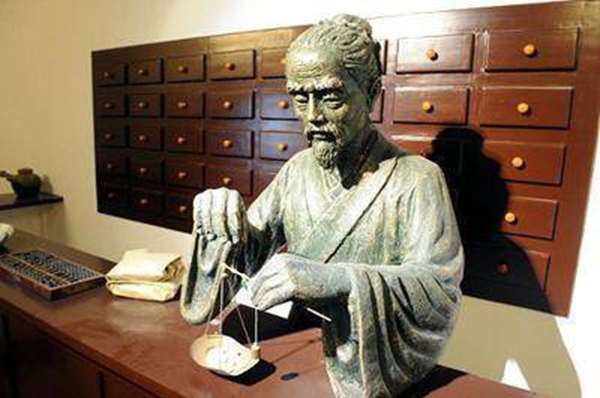

(刘承珪创制戥秤)

历史发展

我国是世界上最早实行法制计量的文明古国,无论从古代计量精度上看,还是从计量单位和计量管理体制上看,都是举世无双的。

公元前221年,秦始皇统一了度量衡,经济的发展,社会的进步,对衡器的要求越来越高。春秋中晚期,楚国已经制造了小型的衡器 ——木衡.铜环权,用来称黄金货币。东汉初年,木杆秤应运而生,成为后人创造戥秤的前提和基础。

到了唐朝和宋朝,我国的衡器发展日臻成熟,计量单位由“两、铢、累、黍”非十进位制,改为“两、钱、分、厘、毫”十进位制。当时,宋朝主管皇家贡品库藏的官员刘承硅,鉴于当时一般的木杆秤计量精度只能精确到“钱”,远远不能满足贵重物品的称量,经过潜心研制,在公元1004~1007年之间,首先创造发明了我国第一枚戥秤。

到了明、清时代,随着工农业及商业的发展和生产力的提高,戥子的制造、使用、管理已达到了一个非常完备的水平,但是仍然沿用了1斤等于16两的非十进位制单位。直至1959年,国务院才发布了计量单位一律改为10两为1斤的命令。

(中医用戥秤称量中药)

结束语

千百年来,秤可谓华夏国粹,是商品流通的主要度量衡工具,活跃在大江南北,祖辈流传。人们不断赋予秤的文化内涵、公平正义的象征,天地良心的标尺,一桩桩交易在秤铊、秤杆、秤盘的此起彼伏间完成。度量衡不断更新换代,度量衡文化源远流长,寓意深刻,恒久地传承世世代代。“南斗六星”、“北斗七星”、“福禄寿”三星,永恒地约束着人们的买卖诚信行为。一杆良心秤永远立于天地之间,诠释了是非曲直、奸忠功名,承载着中华民族的智慧和灿烂文化。

博物馆创始人简介

谷建华,北京市政协第十届、第十一届、第十二届委员,北京市通州区政协第二届、第三届、第四届、第五届委员。北京大运河翰林文化开发中心董事长、大运河翰林民俗博物馆馆长、东方剑桥翰林华馨教育集团董事、中国网大运河频道原主编。

博物馆简介

大运河翰林民俗博物馆位于通州区凉水河畔,于2010年由民营企业家谷建华发起成立,为通州区第一家民营博物馆,也是北京地区唯一的大运河民俗文化综合展示、研究、保护、开发、利用的文化场馆。曾任国家文物局局长、北京故宫博物院院长之职的著名文博专家吕济民先生为博物馆题名。

大运河翰林民俗博物馆占地近十亩,建筑面积一万平方米,藏品数万件,均系谷建华先生的个人收藏。现有玉器展厅、瓷器展厅、石器展厅、现代工艺品展厅、古代计量器展厅、陶器铁器展厅、景泰蓝工艺品展厅、青铜器工艺品展厅、书画展厅等26个,各展厅藏品都有着很高的历史价值和学术价值。

博物馆的宗旨是:“传承保护珍贵遗产,突出彰显艺术特色,发挥区域优势,展藏科研并举,弘扬悠久历史,光大运河文化,服务通州新城建设,致力首都科学发展”。

藏品展示

仿明 精铸紫铜胎鎏金螭龙纹象首耳炉

【规格】高10.5cm;口径15.8cm;耳距21.5cm;重4.05kg

【款识】大明宣德五年监督工部官臣吴邦佐造

【详述】炉作簋式,铜质精纯,铸熔深峻,体量硕大。侈口,溜肩,深垂腹,底承圈足。外壁采高浮雕方式,铸以一对螭龙穿梭于卷云之中,张齿怒目,肌肉雄健,极富立体感。腹部两侧分饰双象首为耳,循“太平有象”之吉祥寓意。底部铸「大明宣德五年监督工部官臣吴邦佐造」楷书款,字正风俊,秀气端庄。铜质精纯,扣之音清,包浆古雅,值得收藏。

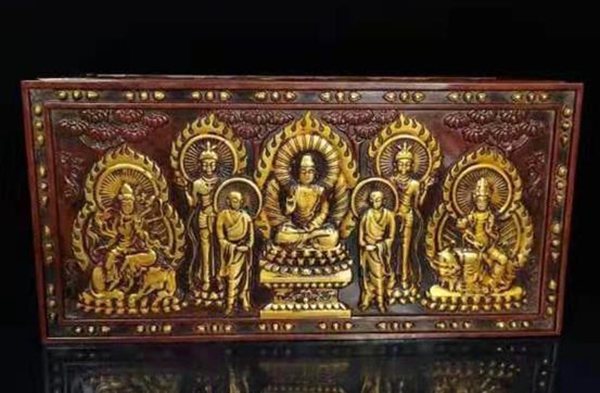

仿清 精铸紫铜胎鎏金佛主讲经说法图经文盒

【规格】高12cm;口径13.6x28.6cm;重8.95kg

【款识】大清乾隆年制

【详述】该经文盒精铜铸,呈长方体,仿宫廷木作造型,规格大气,造型规矩,下承四转角如意形矮足。四壁直立,棱角分明,子母口相连,衔接紧密。经盒表面鱼子纹锦地,盒盖及盖身四周浮雕佛主讲经说法图及缠枝莲纹纹饰,经盒四面精作浮雕一佛二弟子、千手千眼观音、文殊普贤饰,人物纹饰形象逼真,刻画细腻,形态各异,栩栩如生。整体造型端庄规整,纹饰饱满大气,通体鎏金装饰点缀,彰显富贵华丽、庄严肃穆之气,极具收藏价值。